むくみの原因とは?年齢や生活習慣だけではない「体からのサイン」

「夕方になると足がパンパンで靴がきつい」「朝起きたら顔が腫れぼったく、鏡を見るとびっくりする」――そんな経験はありませんか。

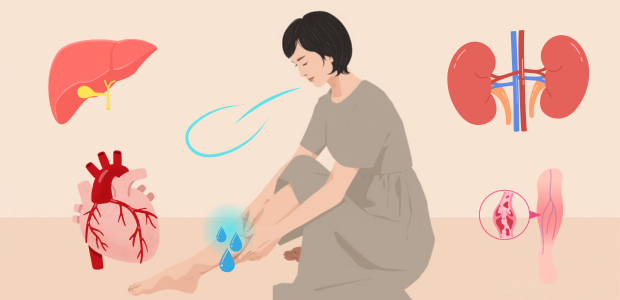

むくみ(浮腫)は、多くの人が一度は感じたことのある身近な症状です。特に40代以降の女性では、更年期やホルモンの変化によってむくみやすくなり、また高齢者では、心臓や腎臓などの機能低下に伴い目立つようになります。

しかし、むくみは単なる美容や見た目の問題ではなく、「体が出しているSOSのサイン」であることも少なくありません。背景に重い病気が隠れている場合があるため、見逃さずに原因を探ることが重要です。

この記事では、

✅ むくみの仕組み

✅ 日常生活に関連するむくみ

✅ 年齢や体質との関係

✅ 病気に伴う危険なむくみ

✅ セルフチェックの方法

✅ 生活でできる工夫

✅ 医療機関を受診すべき目安

などを、専門的な情報に基づきながら、できるだけわかりやすく解説します。

目次

1.むくみ(浮腫)とは?

むくみは、医学的には「浮腫(ふしゅ)」と呼び、血管やリンパ管からしみ出した水分が、細胞と細胞の間(間質)にたまり、皮膚や皮下組織がふくらんだ状態のことを指します。

たとえるなら、スポンジに水を含ませたときのように、組織が余分な水分でふくらんでいるイメージです。

1-1.圧痕性浮腫とは?

むくみがあるかどうかを確認する簡単な方法に「圧痕性(あっこんせい)浮腫」のチェックがあります。

すねや足首を指で10秒ほど強く押し、離したときに指の跡がくっきり残る場合、それは体に余分な水分がたまっているサインです。

1-2.むくみの出方で原因が推測できる

<全身に広がるむくみ>

心臓・腎臓・肝臓など全身の病気が関与

<顔やまぶたに出るむくみ>

腎臓の病気に多い

<片脚だけのむくみ>

血管の詰まり(深部静脈血栓症など)の可能性

<夕方に強く出るむくみ>

立ち仕事やデスクワークによる静脈うっ滞が関与

このように、むくみは「どこに」「どんなタイミングで」「どんな形で」出るかによって、原因を探るヒントになります。

【参考情報】『Edema』Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12564-edema

2.日常生活や体質に関連するむくみ

むくみの多くは生活習慣や体質が原因で起こり、一時的なものです。

ここでは、よく見られる生活習慣や体質に由来するむくみを紹介します。

2-1.更年期やホルモンの影響

女性はホルモンの変化により、体内の水分バランスが影響を受けやすい特徴があります。

<月経前症候群(PMS)>

生理前にはプロゲステロンというホルモンが増え、体が水分をため込みやすくなります。

その結果、顔や足がむくみやすくなり、「朝は指輪がきついけど昼には戻る」といった症状が出ます。

【参考情報】『月経前症候群(premenstrual syndrome : PMS)』日本産科婦人科学会

https://www.jsog.or.jp/citizen/5716/

<更年期>

更年期に入り、エストロゲンという女性ホルモンが減少すると、血流が滞りやすくなり、冷えや倦怠感とあわせてむくみを自覚する人が増えます。

【参考情報】『Menopause』Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/symptoms-causes/syc-20353397

ただし、更年期のむくみはあくまで一因にすぎず、他の病気が隠れていることもあるため、「年齢のせい」と決めつけないことが大切です。

2-2.冷えと血流低下

冬場に足が冷たくなると、血管が収縮して血流が悪くなり、むくみが出やすくなります。

また、夏でも冷房の効いたオフィスに長時間座り続けると、ふくらはぎの筋肉が働かず、ポンプ機能が弱まって血液やリンパの流れが滞ります。

例として、長時間デスクワークをしている人が夕方に靴がきつくなることや、旅行で飛行機やバスに長時間乗ったあとに足が腫れることは「体位性のむくみ」と呼ばれる典型的な現象です。

・長時間同じ姿勢:デスクワークなど

・立ちっぱなしの仕事:美容師、販売員など

・座りっぱなしの仕事:事務職、運転手など

こうした職種では重力の影響で下肢に血液がたまりやすく、夕方にかけてむくみやだるさを訴える人が多いです。

「夕方になると靴下の跡がくっきり残る」「足首からふくらはぎにかけてパンパンになる」などは典型的なサインです。

3.食生活とむくみ

塩分や水分は体内のバランス調整に大きく関わり、摂り過ぎても不足してもむくみを悪化させる要因となります。

3-1.塩分の摂り過ぎ

体は塩分(ナトリウム)が多いと、濃度を一定に保とうとして水分をため込みます。そのため「塩辛いものを食べた翌朝は顔がむくむ」といった経験をする人も多いでしょう。

日本人の平均食塩摂取量は1日約10gとされ、厚生労働省の推奨量(男性7.5g未満、女性6.5g未満)を大きく超えています。思い当たる方は食事を見直し、塩分を減らしてみましょう。

【参考情報】『日本人は塩分をとりすぎています!』横浜市保土ヶ谷区

https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/kenko-iryo-fukushi/kenko_iryo/kenkozukuri/nutrition/eiyo-enbun.html

3-2.水分不足

「むくむのが嫌だから水を控える」という方もいますが、これは逆効果です。

水分が不足すると血液の浸透圧が上がって濃くなり、末梢血管の循環が滞ってかえってむくみやすくなります。

また、脱水状態では腎臓が体内の水分を保持しようとして尿量を減らすため、体に余分な水分やナトリウムが溜まり、むくみが悪化することがあります。

特に、高齢者や利尿薬を使用している人は、脱水と浮腫が同時に起こりやすく、注意が必要です。

4.「年齢のせい」と決めつけてはいけないサイン

中高年から高齢期にかけては、体の構造的な変化や臓器の機能低下が重なり、日常的にむくみを感じる方が増えます。

しかし、次のような症状を伴う場合は要注意です。

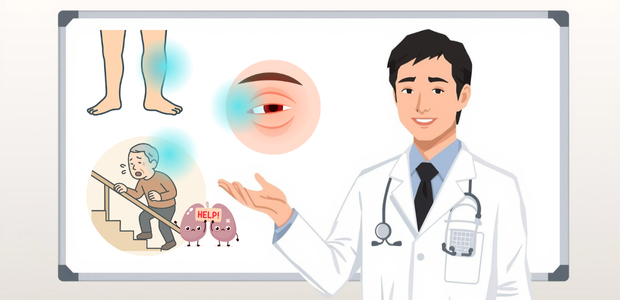

4-1.注意すべきむくみのサインと関連疾患

<左右差が大きいむくみ>

片脚だけが腫れている場合、深部静脈血栓症(DVT)の可能性があります。血栓が肺に飛ぶと命に関わる肺塞栓症を引き起こす危険があります。

<短期間での体重増加>

1週間で2〜3kg以上の体重増加がある場合、心不全による体液貯留が疑われます。むくみだけでなく、息切れや夜間の呼吸苦を伴えば早急な受診が必要です。

<息切れや呼吸困難を伴うむくみ>

歩行時や階段昇降で息切れが強くなる、夜横になると呼吸が苦しい、といった症状は、心臓や呼吸器の疾患を背景にしている可能性があります。

<朝のまぶたの腫れ>

腎臓の病気では、顔やまぶたにむくみが出やすく、全身のだるさや尿の異常を伴うことがあります。

4-2.高齢者に多いむくみの特徴

<筋肉量の減少>

特にふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」と呼ばれるほど血液の循環に重要です。筋肉が減ると血液を心臓に押し戻す力が弱まり、下肢に血液が滞ってむくみやすくなります。

<血管やリンパ管の機能低下>

加齢に伴い、静脈の逆流を防ぐ弁が弱まり、下肢静脈瘤などの病気を発症しやすくなります。また、リンパの流れも滞りやすく、慢性的なむくみにつながります。

【参考情報】『下肢静脈瘤』国立循環器研究センター

https://www.ncvc.go.jp/hospital/section/cvs/vascular/vascular-tr-02/

<臓器機能の低下>

心臓・腎臓・肝臓の働きは年齢とともに落ちていきます。特に高血圧や糖尿病などの生活習慣病を抱える人は、これらの臓器がさらに負担を受け、むくみが出やすくなります。

【高齢者のむくみ・見守りポイント】

ご家族や介護者が気を付けたいのは、以下のような「むくみの出方の変化」です。

・今までなかったのに急に強く出てきた

・毎日同じ場所に出るが悪化している

・生活習慣を見直しても改善しない

こうした場合には早めの受診が勧められます。

5.病気が原因のむくみ

むくみは生活習慣や体質で起こることもありますが、重大な病気が隠れていることもあります。

ここでは代表的な臓器別の原因を解説します。

5-1.心臓の病気 ― 心不全

心臓は血液を全身に送り出すポンプの役割を担っています。心不全では、このポンプ機能が低下し、体に水分がたまってしまいます。

<特徴的な症状>

両足のむくみ、体重増加、息切れ、夜間に横になると呼吸が苦しい

<サイン>

1週間で2〜3kgの体重増加、靴下跡がくっきり残る

心不全のむくみは、進行すると呼吸困難を伴い、日常生活に大きな支障をきたします。

【参考情報】『Heart failure』Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142

5-2.腎臓の病気

腎臓は余分な水分や塩分を尿として排出する臓器です。機能が低下すると体に水分がたまりやすくなります。

<特徴的な症状>

朝のまぶたや顔のむくみ、尿量の減少、全身のだるさ

ネフローゼ症候群では尿に大量のたんぱくが漏れ出し、血液中のアルブミンが減ることで全身に強いむくみが出ることがあります。

【参考情報】『ネフローゼ症候群』国立循環器研究センター

https://www.ncvc.go.jp/hospital/section/ld/hypertension/detail06-2/

5-3.肝臓の病気

肝臓は血液中のアルブミン(血管の中に水分をとどめて、むくみを防ぐ働きがあるタンパク質)をつくる臓器です。肝硬変などでアルブミンが少なくなると、血管内に水分をとどめておけず、血管外にしみ出します。

【参考情報】『Cirrhosis of the Liver』Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15572-cirrhosis-of-the-liver

<特徴的な症状>

下肢のむくみに加えて「腹水」がたまることがある

<注意点>

肝臓病のむくみは進行してから気付かれることが多いため、定期的な検査が大切です。

5-4.呼吸器疾患とむくみ

意外に知られていませんが、呼吸器の病気でもむくみが出ることがあります。

<慢性呼吸不全>

酸素不足が長く続くと心臓に負担がかかり、右心不全を引き起こして足のむくみが強くなります。

【参考情報】『慢性呼吸不全』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/h/h-02.html

<睡眠時無呼吸症候群(OSA)>

いびきや無呼吸が繰り返されると心臓への負担が大きくなり、むくみやすくなります。

「むくみ+息切れ」「むくみ+日中の眠気やいびき」といった組み合わせは、呼吸器内科での精査が推奨されます。

◆「そのいびき、睡眠時無呼吸症候群のせいかもしれません」>>

5-5.深部静脈血栓症(DVT)

片脚だけが急に腫れて痛む場合、血管に血栓(血のかたまり)ができている可能性があります。

これを放置すると血栓が肺に流れて「肺塞栓症」を起こし、命に関わることもあります。

<特徴的な症状>

片脚の腫れ、赤み、熱感、痛み

<リスク場面>

長時間の飛行機・バス移動、術後の安静など

この場合は救急外来を含めて早急な医療介入が必要です。

【参考情報】『深部静脈血栓症って?』日本血管外科学会

https://www.jsvs.org/common/sinbu/index.html

5-6.むくみと併発しやすい症状に注意

むくみ単独では軽く見られがちですが、次のような症状が一緒に出ている場合は、病気の可能性が高まります。

<息切れや動悸>

階段を上っただけで呼吸が苦しい場合は、心臓や呼吸器疾患を疑います。

<夜間の咳や呼吸困難>

横になると呼吸がつらくなるのは、心不全の典型的なサインです。

<尿量の減少や濃い尿>

腎臓の機能低下を示唆します。

<短期間での体重増加>

1週間で2〜3kg以上の増加は体に水がたまっている証拠です。

こうした症状がある場合、単なる生活習慣の問題ではなく、臓器の異常が背景にある可能性が高いため、早期に受診が必要です。

5-7.薬によるむくみ

薬の副作用としてむくみが出る場合もあります。

・降圧薬(カルシウム拮抗薬など)

・非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

・ホルモン製剤(エストロゲンなど)

薬を飲み始めてからむくみが出た場合、自己判断で中止せず、必ず処方医に相談してください。

6.自宅でできるセルフチェック

この章では、日常的に簡単にできるセルフチェック方法を紹介します。

<圧痕の有無を確認する>

すねを10秒ほど押して跡が残るかをチェック。跡が消えにくければ体に余分な水分がたまっています。

<足首やふくらはぎの太さを測る>

朝と夜で周囲を測定し、数センチの差があればむくみが進んでいる可能性があります。

<毎日の体重測定>

同じ時間・同じ条件で測ると、体液の増減が数字に現れます。特に心不全や腎疾患では体重変化が重要なサインです。

<鏡で顔やまぶたを確認する>

腎臓の病気では朝のまぶたが腫れぼったいのが特徴です。

7.生活でできる工夫

むくみを軽減するために、日常生活でできる工夫を紹介します。

<減塩を心がける>

厚生労働省は、20歳以上の男女ともに1日あたり7.0g未満の塩分摂取量を推奨しています。

まずは「ラーメンなどの麺類の汁を全部飲まない」「加工食品を控える」ことから始めてみましょう。

【参考情報】『健康日本 21(第三次)推進のための説明資料』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001426890.pdf

<こまめに体を動かす>

デスクワークや立ち仕事では、1時間に1回は立ち上がってストレッチや足首回しを行うと効果的です。ふくらはぎの筋肉を使う「かかと上げ運動」もおすすめです。

<足を高くして休む>

横になるときに足元にクッションを置いて少し高くすることで、下肢の血液やリンパ液が心臓に戻りやすくなります。

<適度な水分摂取>

「水を飲むとむくむ」と誤解されがちですが、水分不足はかえって血流を悪くします。こまめな水分補給を心がけましょう。

8.受診の目安 ― こんなときは早めに医療機関へ

むくみは一過性のことも多いですが、次のような場合は速やかに病院を受診してください。

<片脚だけが急に腫れ、痛みや赤みを伴う>

深部静脈血栓症(DVT)の可能性があり、放置すると肺塞栓症を起こす危険があります。

<短期間で体重が2〜3kg以上増える>

心不全による体液貯留のサインです。むくみだけでなく息切れが悪化している場合は特に注意が必要です。

<夜間の呼吸苦やいびき、無呼吸がある>

睡眠時無呼吸症候群や慢性呼吸不全が背景にある可能性があります。呼吸器内科での精査が推奨されます。

<尿量が減少し、まぶたや全身がむくむ>

腎疾患の可能性があり、採血・尿検査による評価が必要です。

9.むくみに関するよくある質問

Q1. むくみは天気や気圧の変化でも起こりますか?

A1. 低気圧のときは血管が拡張しやすく、体に水分がたまりやすくなります。

梅雨や台風の時期にむくみや頭痛を訴える人が多いのはそのためです。

Q2. 運動不足以外に、筋肉量の少なさはむくみに関係しますか?

A2. 関係します。特にふくらはぎの筋肉は「血液を心臓に押し戻すポンプ」の役割を持っています。

筋肉量が少ないと血液やリンパが滞りやすく、慢性的なむくみにつながります。

Q3. 妊娠中のむくみは心配しなくてもよいですか?

A3. 妊娠後期には多くの人が生理的なむくみを経験します。

しかし、急激なむくみや高血圧・尿たんぱくを伴う場合は「妊娠高血圧症候群」の可能性があるので、必ず産婦人科に相談してください。

Q4. 飲みすぎ(アルコール)はむくみの原因になりますか?

A4. アルコールには血管を拡張させる作用があり、一時的に水分が血管外へ出やすくなります。

さらに、塩分の多いつまみと一緒に摂ると翌朝のむくみが強くなります。

Q5. むくみに効く栄養素はありますか?

A5. カリウム(野菜・果物・海藻に多い)は余分なナトリウム排出を助け、むくみ改善に役立ちます。

ただし、腎臓病がある人はカリウム制限が必要な場合があるため、自己判断せず医師や栄養士に相談してください。

10.おわりに

むくみは「年齢のせい」や「疲れのせい」と片づけられがちですが、体からの大切なサインである場合も少なくありません。

一時的な生活習慣や体質によるむくみもありますが、息切れ・体重増加・尿量の減少・片脚だけの腫れといった症状を伴うときは、心臓・腎臓・肝臓・呼吸器などの病気が隠れている可能性があるので、早めに医療機関を受診してください。

また、症状がなかなか改善しない、繰り返すといった場合も受診が必要です。むくみを正しく理解し、体からのサインを見逃さないことが、健康を守る第一歩になります。