糖尿病治療薬「エクア」の特徴と効果、副作用

エクア(ビルダグリプチン)は、DPP-4阻害薬に分類される2型糖尿病治療薬で、血糖値を食事に合わせて自然にコントロールしやすいのが特徴です。

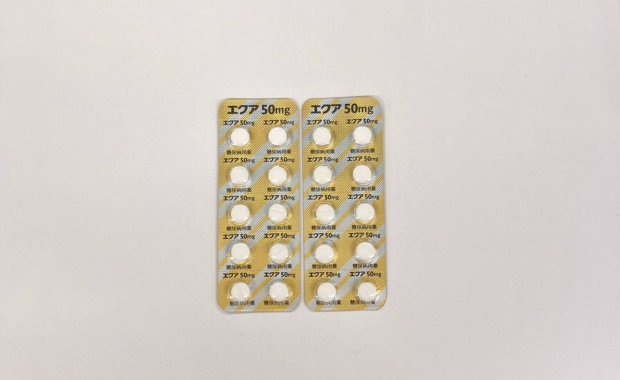

1日1回または2回の服用で使われることが多く、生活習慣の中に取り入れやすい薬とされています。

この記事では、エクアの働きや副作用、服用時の注意点についてわかりやすく解説します。

✅ エクアとはどんな薬か?

✅ エクアの効果と副作用は?

✅ エクア服用のポイント

✅ エクアに関するよくある質問

「なぜこの薬を飲むのか」「やめてもいいのか」——そんな疑問を持つ患者さんやご家族に向けて、安心して治療を続けるためのヒントをお伝えします。

1.エクアとはどんな薬か

エクアの働き方や特徴を、わかりやすく紹介します。

1-1.エクアとは?

エクアは「DPP-4阻害薬」と呼ばれる薬の仲間に分類されます。DPP-4とは酵素の名前で、体内の「インクレチン」と呼ばれるホルモンを分解する働きを持っています。

エクアはDPP-4の働きを抑えることで、インクレチンが体内で働く時間を延ばし、食後の血糖上昇を調整しやすくするという特徴があります。

【参考情報】『Information on Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors』U.S. FDA

https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/information-dipeptidyl-peptidase-4-dpp-4-inhibitors

直接「血糖を下げる」のではなく、「血糖コントロールを支える」役割を果たす薬と捉えるとわかりやすいでしょう。

1-2.他のDPP-4阻害薬との位置づけ

他の代表的なDPP-4阻害薬には、ジャヌビア(シタグリプチン)やネシーナ(アログリプチン)などがあります。

どれも同じ仕組みで働きますが、量の調整方法や体内での代謝、他の薬との組み合わせなどに違いがあります。

腎臓や肝臓の状態によっては投与量を調整する必要があるため、薬の使用は必ず医師の指示に従うことが大切です。

1-3.治療全体の中での役割

エクアはDPP-4阻害薬の中でも長く使われてきた薬で、日本の2型糖尿病治療でも一定の実績があります。

ただし、これだけで血糖管理が十分になるわけではなく、食事や運動などの生活習慣改善とあわせ、必要に応じて他の糖尿病薬と組み合わせて使うことが多い薬です。

2.どのように作用するのか

エクアは体に備わるインクレチンというホルモンの働きを助け、食後の血糖上昇を抑える薬です。

2-1.インクレチンというホルモンの働き

私たちが食事をすると、小腸からインクレチンと呼ばれるホルモンが分泌されます。

【参考情報】『インクレチン』腸内細菌学会

https://bifidus-fund.jp/keyword/kw021.shtml

インクレチンはすい臓に働きかけ、食後に必要な量のインスリンを分泌するサポートをします。また、血糖値を上げるホルモンであるグルカゴンの分泌を抑える働きも持っています。

【参考情報】『Glucagon』Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22283-glucagon

そのためインクレチンは、食後の血糖コントロールを助けるホルモンとして重要な役割を果たしています。

2-2.DPP-4酵素とエクアの関係

インクレチンは、DPP-4という酵素によってすぐに分解されてしまうので、体内で長く働くことができません。

エクアはこの酵素の働きを抑え、インクレチンが長く作用できるようにします。

その結果、食後にインスリンが出やすくなり、血糖値の急な上昇を抑えるのを助けます。

2-3.他の薬との違いを理解するために

糖尿病治療薬の中には、直接インスリンを補う注射薬や、肝臓での糖の産生を抑える薬、腎臓から糖を排泄させる薬など、さまざまなタイプがあります。

エクアはこれらとは異なり、私たちの体に備わっているインクレチンという仕組みを活かす点が特徴です。

つまり「足りないものを補う」のではなく「もともとの働きを助ける」ことに重きが置かれている薬といえます。

3.エクアが使用される場面

2型糖尿病は生活習慣と関係が深く、インスリンの働きが弱くなったり、分泌が不足したりすることが原因です。

エクアは、特にインスリンの分泌不足を補う役割を持つ薬です。

3-1.単剤療法としての使用

生活習慣の改善だけでは十分な血糖コントロールが難しいとき、まずはエクアを単独で使用する場合があります。

ただし、すべての患者さんに適しているわけではなく、体質や合併症の有無、腎機能・肝機能などを考慮して医師が判断します。

3-2.他の糖尿病薬との併用

糖尿病は進行とともに血糖コントロールが難しくなることがあり、その場合はエクア単独では十分な効果が得られないこともあります。

そうしたケースでは、他の糖尿病治療薬と併用されることが一般的です。例えば、以下のような薬と組み合わせて使用されます。

・メトホルミン(ビグアナイド系):肝臓での糖の産生を抑える

・SU薬(スルホニル尿素薬):すい臓からのインスリン分泌を促す

・SGLT2阻害薬:腎臓から糖を尿に排泄させる

・インスリン製剤:直接インスリンを補う

このように、それぞれの薬の特性を組み合わせることで、より安定した血糖コントロールを目指すことができます。

3-3.食事療法・運動療法との組み合わせが前提

糖尿病治療において大前提となるのは、食事療法と運動療法です。薬はあくまで補助的な役割であり、生活習慣の改善が土台になります。

エクアを使用していても、バランスの取れた食事や適度な運動を続けなければ、十分な血糖管理は難しいといえます。

そのため、薬を飲めば安心と捉えるのではなく、生活習慣と組み合わせてこそ意味があると理解することが大切です。

◆「【糖尿病ダイエット完全ガイド】安全で効果的な食事・運動法」>>

4.安全性と副作用

エクアは安全性が高いとされていますが、使用時には押さえておくべきポイントがあります。

4-1.副作用として考えられること

エクア単独での使用では、低血糖のリスクは低いとされています。

しかし、他の糖尿病薬と併用する場合には注意が必要です。特に、SU薬やインスリンと一緒に使うと、血糖が下がりすぎてしまうことがあります。

使用中に「冷や汗が出る」「手が震える」「強い空腹感」など低血糖を疑う症状が出た場合は、速やかに糖分を補給し、医師に相談することが大切です。

4-2.消化器症状や肝機能への影響

エクアを使うと、まれに「吐き気」「お腹の不快感」「下痢」などが起こることがあります。

また、肝臓への影響が出る可能性があるため、定期的に血液検査で確認することが推奨されます。

症状が強い場合や、だるさや黄疸(おうだん:皮膚や目の白い部分が黄色くなる症状)が出たときは、早めに医師に相談してください。

4-3.腎機能に応じた使用

エクアは腎機能に合わせて量を調整する必要があるため、処方時に腎機能を確認してから投与量が決められます。

糖尿病の患者さんは、腎臓の働きが低下していることがよくあります。自己判断で飲み方を変えず、必ず医師の指示に従いましょう。

5.治療継続の大切さ

糖尿病は、症状がなくても静かに進行する病気です。だからこそ治療を続け、定期的な通院や検査で体の状態を確認することが欠かせません。

5-1.糖尿病は「症状がなくても進行する」病気

エクアをはじめとする糖尿病治療薬は、「効いている実感がわかりにくい」と感じる方も少なくありません。血糖値は目に見えるものではなく、毎日の体調変化に直結しないことも多いからです。

けれども実際には、治療をやめたり血糖コントロールが不十分なまま放置すると、動脈硬化や腎臓の障害、しびれなどの神経障害、目の病気(網膜症)といった重い合併症が少しずつ進んでしまう可能性があります。

症状がなくても安心せず、医師の指示に従って治療を続けることが大切です。

5-2.通院と検査の継続が大切

薬の効果や安全性を確認するためには、定期的な通院と血液検査が欠かせません。

特にエクアは、肝機能や腎機能に配慮しながら投与量を決める必要があるため、検査で体の状態を把握することが大切です。

通院は「薬をもらうだけ」ではなく、「自分の体の状態を確認する場」として位置づけると、継続しやすくなります。

5-3.生活習慣と薬の両立が治療の柱

糖尿病治療は、薬だけに頼るのではなく、生活習慣の改善と両立してこそ意味があります。

バランスのよい食事や適度な運動、十分な睡眠は、薬の効果を補い、血糖管理を安定させる要素です。

エクアを飲んでいるからといって「食事制限は不要」と考えるのではなく、「薬と生活習慣の両輪で治療を続ける」という意識を持つことが重要です。

6.エクアに関するよくある質問

Q1:エクアを飲み始めてから体重が増えた気がします。本当に薬の影響でしょうか?

エクアという薬自体が体重を増やすことはあまりないと考えられています。ただし、ほかの薬と一緒に使っていたり、食生活や運動習慣が変わったりすると、体重に影響が出ることもあります。

薬のせいだと決めつけてしまうのではなく、気になるときは医師に相談して、治療全体のバランスを確認することが大切です。

Q2:肝機能や腎機能に影響があると聞きましたが、具体的にどのくらい注意すべきですか?

エクアは腎機能や肝機能に応じて投与量を調整する必要がある場合があります。しかし「どのくらいなら安全か」という判断は、血液検査の数値や他の病気の有無によって大きく異なります。

定期的に検査を受け、主治医にリスクとメリットを比較してもらうことが不可欠です。

Q3:他の病気で市販薬や健康食品を使いたいのですが、エクアとの相性はどうでしょうか?

エクアそのものは多くの薬と併用可能とされていますが、市販薬やサプリメントの中には血糖に影響を与えるものもあります。

例えば、一部の漢方薬や健康食品は血糖値を下げたり上げたりする作用を持つことがあります。

これらはラベルだけでは判断しにくいため、必ず使用前に主治医や薬剤師に相談してください。

Q4:治療を長く続けても効果が弱くなってしまうことはありますか?

糖尿病は進行性の病気であるため、時間の経過とともにすい臓の働きが低下し、薬だけでは十分なコントロールが難しくなることがあります。

「薬が効かなくなった」というよりも「病気の性質として変化していく」と考えた方が正確です。その場合は、他の薬との併用や治療方針の見直しが検討されます。

Q5:エクアを飲んでいるときに食事制限はどの程度必要ですか?

エクアを服用しているからといって、何でも好きなだけ食べても大丈夫というわけではありません。

薬はあくまで血糖コントロールを支える役割であり、食事療法は治療の基盤です。

ただし「どこまで制限すべきか」は年齢、合併症の有無、体格などによって異なるため、管理栄養士や主治医と相談して自分に合った食事プランを立てることが望まれます。

7.おわりに

糖尿病は自覚症状が少ないため、一時的に体調が良くても病気の進行が隠れていることがあります。

薬の副作用が気になるときに「飲むのをやめればよい」と考える方もいますが、自己判断で服薬を中断するのは望ましくありません。

不安や体調変化を感じたときは、必ず医師や薬剤師に相談し、必要に応じて薬の種類や量を調整してもらうことが大切です。

当院では、エクアを含む糖尿病治療薬の正しい使用方法に関する指導を行っています。使い方や体調の変化が気になる方は、お気軽にご相談ください。