胃食道逆流症(GERD)とは?症状・原因・診断・治療・予防まで完全解説

現代社会において「胸やけ」や「喉のヒリヒリ感」、「酸っぱいものが込み上げてくる」といった症状を感じる人は珍しくありません。その背景にある代表的な病気が「胃食道逆流症(GERD)」です。

かつては中高年に多いとされていましたが、食生活の欧米化、ストレス、睡眠不足、長時間のデスクワークなどの影響で、若年層を含め幅広い世代に広がっています。

この病気は、文字通り「胃の内容物が食道に逆流する」ことで、胸やけや喉の違和感といったさまざまな症状を引き起こします。

本来、胃と食道の間には逆流を防ぐための筋肉「下部食道括約筋(LES)」がありますが、これがゆるんでしまうと胃酸が食道へ逆流し、食道粘膜を刺激して炎症を起こすのです。

食道は胃のように強い酸に耐える構造にはなっていないため、胃酸の逆流は小さな刺激でも強い不快感につながります。

目次

1.胃食道逆流症の症状とその現れ方

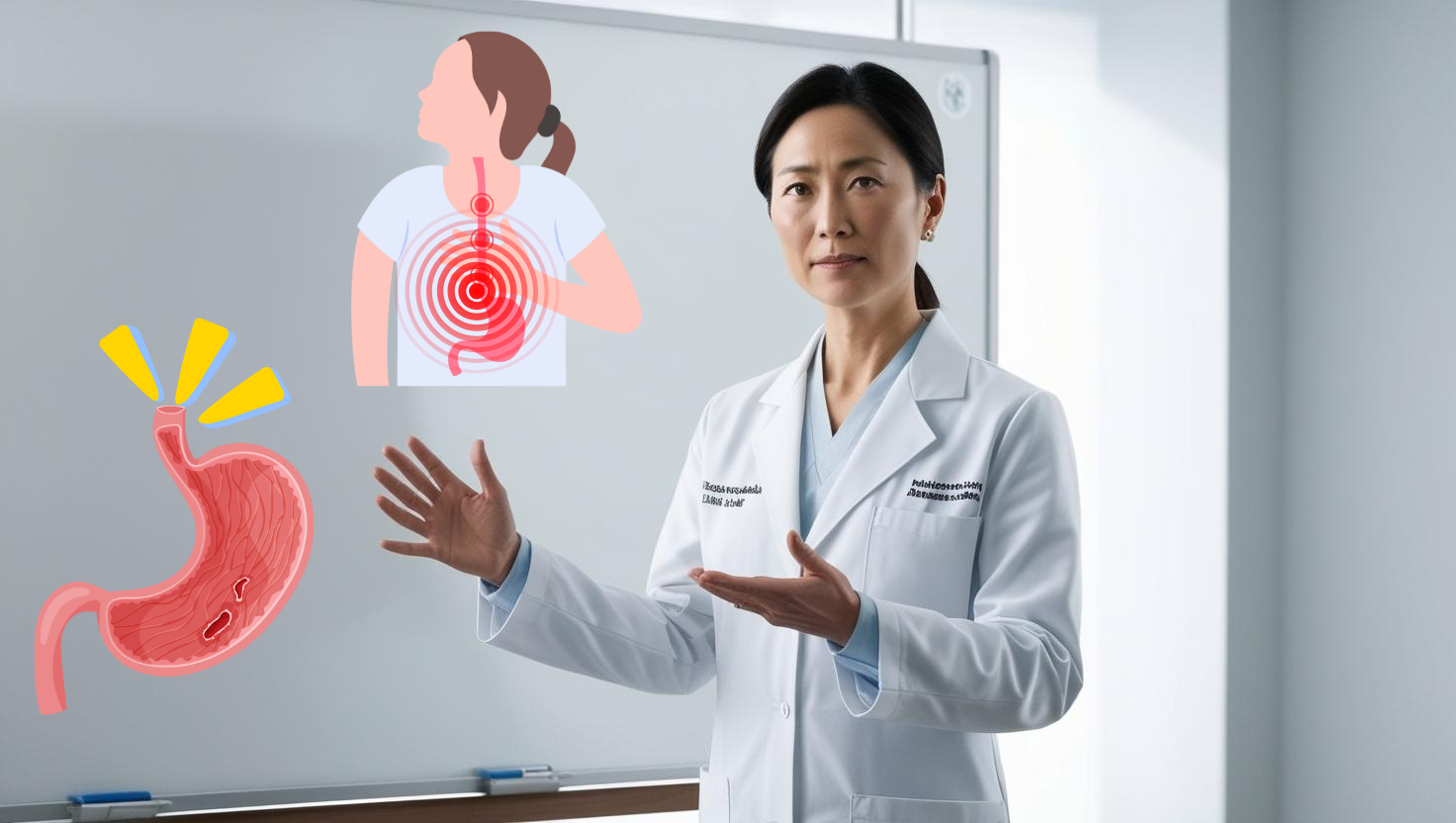

胃食道逆流症の代表的な症状は「胸やけ」です。胸のあたりが焼けつくように痛む、みぞおちが熱くなる、酸っぱい液体が喉までこみ上げるといった体験をしたことがある人は、この病気を疑うべきかもしれません。

これに加え、「呑酸(どんさん)」と呼ばれる、口の中に酸っぱい胃液が上がってくる現象や、慢性的な咳、声のかすれ、喉のつかえ感、食べ物が飲み込みにくいといった症状も報告されています。

特に注意したいのは、一見、関係がなさそうな症状でも、実はこの病気と関連している場合があるという点です。

たとえば、耳鼻咽喉科で診断がつかない咽頭炎、呼吸器科で改善しない咳なども、胃酸の逆流による刺激が原因となっている可能性があります。これを「非定型症状」と呼び、診断の遅れや誤診につながりやすいため注意が必要です。

◆「いつもと違う変な咳が出る!考えられる病気や対処法は?」>>

2.なぜ逆流が起こるのか?原因とリスク

最大の原因は、下部食道括約筋の機能低下です。この筋肉がきちんと閉じず、食後に開いたままになってしまうと、胃の内容物が食道へと押し戻されてしまいます。

下部食道括約筋の緩みは、加齢による筋力低下だけでなく、喫煙やアルコール、カフェイン、高脂肪食、チョコレートなどの嗜好品によっても誘発されます。また、肥満や妊娠による腹圧の上昇も胃酸の逆流を助長する要因となります。

さらに、食道裂孔ヘルニアという構造的な異常があると、胃が横隔膜を通って胸腔内へと飛び出してしまい、下部食道括約筋の位置と機能に異常をきたします。これにより、慢性的な逆流が発生し、治療が必要な状態になります。

【参考情報】『Hiatal hernia』Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hiatal-hernia/symptoms-causes/syc-20373379

その他にも、食後すぐに横になる習慣、夜遅くの食事、ストレスや睡眠不足などの生活習慣が胃食道逆流症の発症や悪化に関与しています。

3.診断の流れ:どのようにして病気が見つかるのか?

胃食道逆流症の診断は、まず症状の聞き取りから始まります。医師は患者に対して、「胸やけは週に何回あるか?」「呑酸はどのようなタイミングで起きるか?」「症状は食事や姿勢と関係しているか?」といった質問を行い、典型的な症状の有無を確認します。さらに、生活習慣や服用中の薬、喫煙や飲酒の状況なども詳しく問診します。

症状が典型的な場合、試験的に「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」という胃酸分泌を抑える薬を数日間服用してもらい、症状の改善を見る「PPIテスト」が行われることがあります。症状が改善すれば、胃食道逆流症の可能性が高いと判断されます。

【参考情報】『Proton Pump Inhibitors』Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/proton-pump-inhibitors

より詳しく調べる場合は、内視鏡検査(胃カメラ)を行って食道粘膜の炎症やびらん(皮膚の表面がただれて、内側の部分が見えてしまっている状態)の有無を直接確認します。びらんが確認されれば「びらん性GERD」、異常がなくても症状があれば「非びらん性GERD(NERD)」と診断されます。

さらに詳細な診断を行う場合、24時間食道内pHモニタリング検査が用いられます。この検査では、細いチューブやセンサーを食道に留置し、1日を通して食道内の酸性度を記録します。食道にどれだけ頻繁に、どのくらいの時間、胃酸が逆流しているのかを正確に測定することができ、特に非典型的な症状を持つ患者に有用です。

【参考情報】『食道pHモニタリング』慶應義塾大学病院 KOMPAS

https://kompas.hosp.keio.ac.jp/exam/000353

ほかにも、食道の筋肉の動きを調べる内圧検査などもあります。

4.治療法:薬物と生活改善の二本柱

胃食道逆流症の治療は、大きく「薬物療法」と「生活習慣の改善」に分かれます。

まず、症状のコントロールに最も効果的とされるのが、前述の「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」です。PPIは胃酸を分泌する細胞のポンプを抑制する薬で、治療の第一選択肢となっています。代表的な薬には、オメプラゾール、ランソプラゾール、エソメプラゾールなどがあり、通常1日1回の服用で効果を発揮します。

軽度の症状や夜間のみ症状が出る場合には、「H2ブロッカー」という別の胃酸分泌抑制薬が使われることもあります。PPIより作用は弱めですが、即効性があり副作用も比較的少ないため、症状に応じて使い分けがなされます。

【参考情報】『H2 Blockers』Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/h2-blockers

補助的には、胃酸を中和する「制酸薬」や、食道粘膜を保護する「粘膜保護薬」が処方されることもあります。

重要なのは、薬物治療だけに頼るのではなく、並行して生活習慣を見直すことです。たとえ薬で症状が改善しても、発症の原因となった生活習慣がそのままでは再発のリスクが高くなります。

そのため、治療の目標は「症状を抑えること」と「再発を防ぐこと」の両方にあります。症状が長期化する場合や、薬を減らしたいという希望がある場合には、生活習慣の改善がとくに重要になってきます。

5.生活習慣の改善:毎日の小さな工夫が予防の鍵

胃食道逆流症の発症や悪化を防ぐには、生活習慣の見直しが欠かせません。まず食事に関しては、1回の食事量を控えめにし、腹八分目を心がけることが大切です。暴飲暴食は胃の膨張を招き、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。

また、脂っこい食事や甘いスイーツ、チョコレート、カフェイン、アルコールなどの嗜好品は下部食道括約筋の機能を弱めるため、症状がある人は控えるべき食品です。

さらに、食事の時間帯にも注意が必要です。夕食は就寝の3時間以上前に済ませるようにし、食後すぐに横になることは避けましょう。これは重力による胃酸の逆流を抑えるためです。

就寝前に横になる習慣がある人は枕を高くするなどの工夫も有効です。最近では、上半身を持ち上げるタイプのベッドや傾斜マットレスなども販売されており、症状が強い人にとっては有用な選択肢です。

加えて、体重の管理も重要です。特に腹部肥満がある人は、内臓脂肪の増加により腹圧が高くなり、胃酸が押し出されやすくなります。適度な運動を取り入れ、食事の質と量を調整することで、体重を減らすことができれば症状も自然と軽くなることが多いです。

【参考情報】『Weight loss can lead to resolution of gastroesophageal reflux disease symptoms: A prospective intervention trial』Obesity|Wiley

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20279

また、禁煙と節酒も基本中の基本です。タバコは下部食道括約筋の締まりを弱くし、アルコールは胃酸の分泌を増やすため、どちらも症状を悪化させる要因になります。

6.再発予防:治ったあとが本当のスタート

胃食道逆流症は再発しやすい病気であり、薬で一時的に症状が消えても、生活習慣が元に戻れば再び症状が現れることは珍しくありません。そのため、症状が治まった後こそ、生活習慣の改善を定着させることが重要になります。

再発を予防するには、継続的な食生活の見直しに加え、ストレス管理も不可欠です。ストレスによる自律神経の乱れは、胃酸の分泌や食道の運動に悪影響を与えるため、精神的なケアも視野に入れた生活が推奨されます。

また、定期的な内視鏡検査を受けることで、再発だけでなく、胃食道逆流症が引き起こす可能性のある合併症、例えば「バレット食道」や「食道がん」などの早期発見にもつながります。

バレット食道とは、慢性的な胃酸逆流によって食道の細胞が変性し、胃の細胞に近い組織へと置き換わる状態で、がん化リスクがわずかながらあるため、経過観察が必要とされます。

【参考情報】『Barrett’s esophagus』Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/barretts-esophagus/symptoms-causes/syc-20352841

7.胃食道逆流症に関するよくある質問

胃食道逆流症について関心を持つ多くの人が、同じような疑問を抱いています。ここでは、実際に寄せられることの多い質問にQ&A形式で答えていきます。

Q1. 胸やけがあるだけで胃食道逆流症なのでしょうか?

A1. 胸やけは胃食道逆流症の代表的な症状ですが、それだけで断定できるわけではありません。食生活や一時的な体調不良でも胸やけは起こることがあります。ただし、週に2回以上症状がある、継続して現れる場合は受診が望ましいです。

Q2. 胃食道逆流症は完治しますか?

A2. 症状が治まることはありますが、再発しやすい病気です。完治というよりは、生活習慣の改善と薬物療法により「コントロールする」ことが現実的な目標になります。

Q3. 内視鏡検査は痛いですか?

A3. 最近では経鼻内視鏡や鎮静剤を使用した検査も普及しており、以前よりかなり楽になっています。不安がある場合は、医師に相談して適切な方法を選びましょう。

8.他の病気との違い:見落とさないために

胃食道逆流症の症状は、他の病気と似ているため、誤診や自己判断による見逃しが問題になることがあります。特に「胸の痛み」は、狭心症や心筋梗塞などの心疾患と共通する部分があるため注意が必要です。

心疾患の場合、痛みは運動時や寒い場所などで誘発されることが多く、締めつけられるような感覚が特徴です。一方で胃食道逆流症では、食後や就寝時に痛みが強まり、前かがみや横になると悪化しやすいのが特徴です。

また、慢性的な咳や喉の違和感などは、咳喘息や後鼻漏などの呼吸器系・耳鼻科系の疾患と区別がつきにくいことがあります。

これらの症状が長期間続いているのに検査で異常が見つからない場合には、胃食道逆流症が原因である可能性を視野に入れ、病院への受診を検討することが勧められます。

9.体の声に耳を傾けて

胃食道逆流症は、生活習慣と密接に関わる慢性疾患であり、多くの人が知らず知らずのうちに抱えている可能性があります。放置してしまうと、症状が悪化したり、重篤な合併症につながることもあります。

しかし、早期に気づき、正しく診断され、適切な治療と生活習慣の改善が行われれば、症状は大きく改善し、再発も予防することが可能です。

「たかが胸やけ」と軽視せず、「これは体からのサインかもしれない」と考えて、一度医師の診察を受けてみてください。

生活の質(QOL)を守るためにも、自分の体調に敏感になり、必要な対応を取ることが、健康を保つ第一歩となります。

10.社会生活への影響:QOL(生活の質)を低下させる病気

胃食道逆流症は、単に「胸やけがする」だけの病気ではありません。症状が慢性的に続くと、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼします。

たとえば、会議中や授業中に喉がイガイガして集中できなかったり、夜間の逆流で眠れないことで日中のパフォーマンスが落ちたりと、生活の質(QOL)は確実に低下します。

特に非典型的な症状を中心に感じている場合、周囲の人からの理解が得られにくく、精神的なストレスや孤独感に繋がることもあります。

また、胃食道逆流症は年齢に関係なく発症するため、若年層でも注意が必要です。スマートフォンを使いながらの食事、夜遅くの食事、ジャンクフードの常習化、睡眠不足など、現代人のライフスタイルは胃食道逆流症の温床ともいえます。こうした背景を持つ人ほど、症状に気づいた段階で生活習慣を見直すことが重要です。

11.食事指導:避けたい食べ物・摂りたい食べ物

胃食道逆流症の予防と改善には、日常の食事内容が大きく関わります。

避けるべき食品としては、脂肪分の多い揚げ物やスナック菓子、乳脂肪の多い乳製品、チョコレート、ミント、アルコール、カフェインを含むコーヒーや紅茶、炭酸飲料、柑橘系の果物、トマト、酢の物などが挙げられます。これらの食品は胃酸分泌を促進したり、下部食道括約筋を緩めたりする作用があるため、症状を悪化させる可能性があります。

一方で、胃にやさしい食品としては、白米、うどん、豆腐、煮魚、温野菜、さつまいも、キャベツ、バナナ、りんご、低脂肪ヨーグルトなどが挙げられます。これらは胃酸の分泌を刺激しにくく、食道への刺激も少ないため、胃食道逆流症の人にとって安心して摂取できる食材です。

食べ方の工夫としては、「よく噛んでゆっくり食べる」「寝る直前には何も食べない」「水分は常温で摂る」なども効果的です。

12.予防チェックリスト:あなたの生活は大丈夫?

胃食道逆流症を未然に防ぐには、自分自身の生活習慣を見直すことが出発点です。

以下の項目に多く当てはまる方は予備軍かもしれません。日頃の行動をチェックしてみましょう。

・夕食を食べるのがいつも21時以降

・食後すぐに横になる、または眠ってしまうことがある

・脂っこい料理、甘いもの、カフェインや炭酸飲料をよく摂る

・最近体重が増えた、腹囲が気になっている

・喉の違和感、慢性的な咳、胸のつかえ感がある

・眠っていて咳が出る、寝起きに喉がヒリヒリする

・タバコを吸う、または毎晩お酒を飲む習慣がある

・ストレスを強く感じることが多く、睡眠時間も短い

当てはまる項目が多い場合、まずは生活リズムを整え、無理のない範囲でできるところから改善に取り組むことが大切です。

病気は初期段階であればあるほど、治療も生活改善も少ない負担で済みます。気になる症状があれば、恥ずかしがらずに専門医を訪ねてみましょう。自分の体の声に耳を傾けることが、健康への第一歩となります。

13.おわりに

胃食道逆流症は、誰にでも起こり得るありふれた病気ですが、その影響は決して軽視できるものではありません。小さな違和感を放置することで、日々の生活の快適さが損なわれ、さらに放置すれば将来的なリスクへとつながることもあります。

しかし、逆に考えれば、日常のちょっとした工夫と意識の持ち方で、大きな予防や改善が可能な病気でもあるのです。

胸やけを感じたとき、喉がヒリヒリしたとき、眠りが浅く咳で目覚めたとき——それは、体からのサインです。「このくらい大丈夫」と見過ごすのではなく、「もしかして胃食道逆流症かも」と思ったら、一度立ち止まり、自分の生活を見直してみてください。医師への相談も躊躇せず、安心して話せる場を作ることが、健康を守る第一歩になります。

今日の気づきが、明日の快適な生活につながります。あなた自身の健康のために、できることから始めてみましょう。