【医師監修】COPD治療薬「エンクラッセ」の効果・副作用・使い方を徹底解説

呼吸をするたびに「息苦しさ」を感じたり、階段を上るだけで大きく息が乱れてしまう…そんな経験をお持ちの方は少なくありません。

特に50代以降の男性では、長年の喫煙歴や生活習慣の影響から、慢性的に咳や痰、息切れが続く「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」と診断されるケースが増えています。

COPDは一度かかると長く付き合っていく病気ですが、治療を継続することで生活の質を保つことが可能です。その治療の中心となるのが吸入薬であり、エンクラッセもそのひとつです。

本記事では、COPDの基本情報からエンクラッセの役割を解説します。患者さんご本人もご家族も、ぜひお読みください。

1. COPDとは

COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、喫煙や大気汚染、職場での粉じんなどが原因で、肺や気道に慢性的な炎症が起き、空気の通りが悪くなる病気です。

1-1.COPDの症状

COPDの主な症状は「息切れ」「慢性的な咳」「痰」です。

初期には軽い運動や階段の上り下りで息切れを感じる程度ですが、病気が進行すると日常生活の中で少し動くだけでも呼吸が苦しくなります。

咳や痰は長期間続くことが多く、特に朝に痰が多く出ることがあります。また、夜間に咳で目が覚めることもあり、睡眠の質が低下する原因になります。

さらに、進行すると全身の疲労感や活動の制限が現れ、日常生活や仕事への影響も大きくなります。

【参考情報】『COPD』Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/symptoms-causes/syc-20353679

1-2.COPDの原因

最も大きな原因は喫煙で、患者の約9割に喫煙歴があります。タバコの煙に含まれる有害物質は長期間にわたり気道を刺激し、炎症や組織の破壊を引き起こします。

【参考情報】『Smoking and COPD』CDC

https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/copd.html

喫煙習慣がない人でも、受動喫煙や大気汚染により発症するケースが報告されています。

1-3.病気の進行

COPDはゆっくり進行するため、初期には「年齢のせい」や「体力低下」と誤解されやすいです。しかし、進行すると呼吸困難が強まり、日常生活に支障をきたすようになります。

さらに放置すると、肺炎や心不全などの合併症を引き起こし、入院や在宅酸素療法が必要になることもあります。

2. COPDの治療の基本

COPDは長期的に付き合っていく病気ですが、治療を継続することで症状を和らげ、生活の質を維持することが可能です。

治療の中心は「薬物療法」と「非薬物療法」の両輪であり、どちらもバランスよく取り入れることが大切です。

2-1.治療の目標

COPD治療の大きな目標は、「症状を軽くして息苦しさを減らす」「急性増悪(急に症状が悪化すること)を防ぐ」「日常生活をなるべく制限なく過ごせるようにする」ことです。

治療を続けることで、健康な人と変わらない生活を送ることを目指していきます。

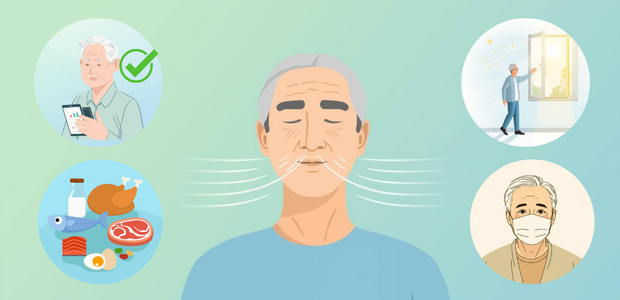

2-2.禁煙・運動・食事の大切さ

COPDの治療でまず取り組むべきなのは禁煙です。喫煙を続けると病気の進行が早まるため、必ずやめることが治療の第一歩です。

さらに、軽い運動や呼吸法を取り入れることで体力を維持し、バランスの取れた食事を意識することで体調を整えることができます。

2-3.薬物療法の役割

COPDの薬物治療では、主に吸入薬を用います。吸入薬は気道を広げ、呼吸をしやすくするために使います。

吸入薬は長期にわたって使い続けることで、安定した呼吸状態を保っていきます。

2-4.治療を中断するとどうなるか

症状が落ち着くと「もう薬はいらない」と自己判断でやめてしまう人もいます。

しかし、治療を中断すると息切れや咳が再び強くなり、急性増悪(症状の急な悪化)を起こすことがあります。

急性増悪は入院が必要になる場合もあり、肺の機能低下を早める原因となるため注意が必要です。

2-5.医師との協力がカギ

治療は医師と患者が一緒に進めることが大切です。症状の変化や生活上の困りごとを正直に伝えることで、最適な薬の使い方や生活習慣の改善につなげられます。

「治療=我慢」ではなく、「より良い日常を取り戻すためのサポート」と考えることが、治療を続けるモチベーションになります。

3. エンクラッセとはどんな薬か

COPDの治療では複数の種類の吸入薬が用いられています。

そのなかでエンクラッセは、長時間作用型の薬を組み合わせた配合剤として位置づけられています。

3-1. エンクラッセとは

エンクラッセは、長時間作用型のβ2刺激薬(ウメクリジニウム)と抗コリン薬(ビランテロール)を組み合わせた吸入薬です。

・β2刺激薬:気道の筋肉を緩めて、息切れを軽減

・抗コリン薬:気道の収縮を抑え、炎症や痰の生成を減らす

この2種類の成分がそれぞれ異なる作用で気道を広げ、1日1回の吸入で長時間呼吸を楽にします。

吸入後数分で効果が現れ、24時間以上持続するため、朝1回の吸入で日中の呼吸が安定します。

中等症から重症のCOPD患者に使われることが多く、他の吸入薬と併用することで急性増悪の予防にも役立ちます。

【参考情報】『エンクラッセ』GSK

https://jp.gsk.com/ja-jp/products/our-prescription-medicines/encruse/

3-2. 他の吸入薬との違い

エンクラッセは複数の成分を1回で吸入できる薬です。

これにより吸入回数を減らせるため、「吸入が面倒」「服薬を忘れやすい」と感じる方でも日常生活に取り入れやすい利点があります。

成分ごとの作用が相乗的に働き、気道の広がりや痰の減少が効率的で、単剤(一つの成分だけ配合された薬)より安定した呼吸状態を保ちやすいとされています。

3-3. 吸入デバイスと使い方のポイント

正しい吸入方法を守ることが、薬の効果を十分に得るために重要です。主な手順は以下の通りです。

・デバイス(容器)をよく振る

・息を吐き切った後に、ゆっくり深く吸い込みながら薬を吸入

・吸入後は10秒程度息を止める

・口の中に残った薬は水で軽くうがい

吸入後数分で効果が現れ、24時間持続するため、1日1回の使用で日中の症状を抑えられます。

もし吸入を忘れた場合は、気づいたときにすぐ吸入してください。ただし、次の吸入までの時間が短すぎる場合は吸入せず、次回の通常の時間に吸入します。

3-4. 副作用と使用上の注意

エンクラッセは一般的に安全性が高い薬ですが、使用中には以下のような副作用が起こることがあります。

・口の渇き

・喉の刺激感や咳

・動悸や心拍数の増加

・まれに手足の震えや頭痛

これらが強く出る場合や、症状が長く続く場合はすぐに主治医に相談してください。

3-5.吸入を習慣化するコツ

吸入は「毎日決まった時間に行う」ことが大切です。例えば、朝の歯磨き後や就寝前など、すでに習慣化されている行動と結びつけると忘れにくくなります。

また、カレンダーにチェックをつけたり、スマホのアラームを設定するのも効果的です。

ご家族の「声かけ」も大きな支えになります。「吸入した?」という一言や、通院に付き添う行動は、患者さんに安心感を与えます。

特に高齢の方は吸入手技がうまくできていないこともあるため、薬剤師の指導を一緒に確認しておくと安心です。

また、ご家族が病気や薬に対する理解を深めることで、患者さん自身も治療を前向きに受け止めやすくなります。

4.COPDの治療を続けるための実践ガイド

この章では、治療を続ける意義や吸入の工夫、毎日の症状チェック、季節ごとの生活環境のポイントまでまとめ、無理なくCOPDと向き合う方法をわかりやすく紹介します。

4-1.毎日のチェック

・薬の使用確認

・息切れや咳の程度を簡単に記録

・体力の変化(階段を上がったときの息切れなど)を確認

・痰の量や色をチェック

・発熱や体のだるさがないか確認

4-2.日常生活でできる工夫

<軽い運動>

ウォーキングや呼吸リハビリを取り入れることで体力を維持できます。

<住環境の工夫>

部屋の換気や加湿、ほこり対策を行い、呼吸がしやすい環境を整えましょう。

<食生活の見直し>

栄養バランスを意識し、特に体力低下を防ぐためにたんぱく質をしっかり摂ることが大切です。

4-3.季節ごとの注意点と生活環境の工夫

<冬・寒冷時>

口元の保温で気道を守る

<夏・暑さや湿度>

室内湿度の調整と水分補給

<乾燥時>

加湿器や水分補給で喉の乾燥対策

<大気汚染・花粉>

外出を控える、マスク着用

4-4.症状が悪化したときの目安

症状の悪化は急性増悪のサインとなることがあります。次のような状態が続く場合は、早めに医師に連絡してください。

・息切れがいつもより強い

・咳や痰が急に増えた

・発熱や全身のだるさを伴う

早めの対応で、入院や重症化のリスクを減らすことができます。

5. エンクラッセに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 他の吸入薬とエンクラッセを併用する場合、吸入の順番に決まりはありますか?

吸入薬の種類によっては、先に気道を広げる薬(気管支拡張薬)を使用した方が、後に使う薬の吸入効率が上がることがあります。

エンクラッセ自体が長時間作用型の気管支拡張薬なので、多くの場合は他薬との順番に厳密なルールはありませんが、吸入ステロイド併用時などには順序が影響することがあります。

具体的な併用内容によって対応が異なるため、医師または薬剤師の指示に従う必要があります。

Q2. 吸入後に喉がイガイガするのは副作用ですか?それとも吸い方の問題ですか?

どちらの可能性もあります。エンクラッセの吸入成分が喉に付着して刺激感が出る場合もあれば、吸い込みが浅くて薬が十分に肺に届かず、口腔・咽頭に残ってしまうことでも起こります。

使用後のうがいを徹底することで軽減できることがありますが、症状が続く場合は手技の確認と医師への相談が必要です。

Q3. エンクラッセの効果が「朝はあるのに夜になると弱い」と感じる場合、薬が効いていないのでしょうか?

エンクラッセは24時間作用型ですが、夜間や就寝時には気道が冷えたり、副交感神経優位で気道収縮が起こりやすくなるため、症状が出やすくなることがあります。

また、吸入手技や吸入時間帯が適切でない場合も影響します。薬の効果時間の個人差もあるため、症状の出方を記録し、医師に伝えると治療調整の参考になります。

Q4. 在宅酸素療法を併用している場合、エンクラッセは酸素吸入の前後どちらで使うのがよいですか?

明確な一律のルールはありませんが、多くの場合、先にエンクラッセを吸入して気道を広げた後に酸素吸入を行う方が、酸素が肺に届きやすいと考えられています。

ただし、酸素療法の流量や時間、併用薬の種類によって最適な順序は変わるため、主治医または在宅医療チームの指示を確認する必要があります。

Q5. 旅行や外出時に吸入を忘れた場合、何時間以内なら「すぐ吸入してよい」のでしょうか?

明確な「○時間以内」という基準はありませんが、基本は気づいた時点で1回分を吸入し、次回の通常吸入時間が近い場合は重複を避けてスキップします。

例えば、朝に吸入し忘れて夜になって気づいた場合は、その日の分として夜に1回吸入し、翌朝は本来の時間に戻すのではなく、主治医の指示を仰ぐのが安全です。

6. おわりに

薬を毎日続けるのが大変だと感じる方も多いでしょうが、1日1回の吸入なら習慣にしやすく、日常生活のリズムに組み込みやすいです。

薬は「負担」と考えるのではなく、「より良い生活を支える道具」と捉えることが大切です。継続することで症状が安定し、外出や趣味を楽しむ機会も増えます。

薬の使用や生活の工夫は、症状を安定させ、毎日を快適に過ごすために欠かせません。

薬に関する疑問や体調の変化、生活での困りごとがあるときは、我慢せずに医師や薬剤師に相談することが大切です。