市民ランナーの悩み「運動後の咳が止まらない」原因とチェック法を解説

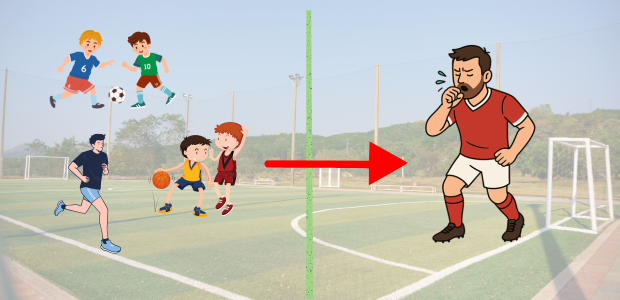

ランニングやジョギングを日課にしている方の中には、運動後に咳が止まらず、胸が苦しくなる経験をすることがあります。

運動好きな市民ランナーやアマチュアアスリートにとって、この症状は悩ましい問題です。

本記事では、運動後の咳や息苦しさの原因とその対処法について解説します。

運動を続けたいけれど症状に悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

目次

1.運動後の咳が止まらない原因と胸の苦しさ

運動後に咳が出る原因にはさまざまな要因があります。まずは、その根本的な原因を知り、対処法を見つけましょう。

1-1.「運動誘発性喘息(EIA)」による咳が止まらない原因

ランニング後に咳や息苦しさが出る最も一般的な原因の一つは運動誘発性喘息(EIA)です。

運動によって呼吸が激しくなり、冷たい空気や乾燥した空気が気道に刺激を与えることで発作が引き起こされます。

特に冬のランニングで症状が強くなることが多いです。運動誘発性喘息の症状は、運動後数分以内に現れることが一般的で、咳や呼吸困難が発生します。

この状態を防ぐためには、運動前のウォーミングアップや、必要に応じて吸入薬の使用が推奨されます。

【参考情報】『運動誘発ぜん息』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/exercise.html

【参考文献】“Exercise-Induced Asthma (EIA) – Asthma and Exercise for Children and Adults” by American Thoracic Society / The American Lung Association’s Asthma Clinical Research Center

https://site.thoracic.org/advocacy-patients/patient-resources/asthma-and-exercise-for-children-and-adults?utm_source=chatgpt.com

運動誘発性喘息の症状は運動強度が増すほど強くなり、長時間運動を続けることで症状が悪化することがあります。

特にマラソンや長距離ランニング、サッカーやバスケットボールのような激しい運動がトリガーとなりやすいです。

1-2. 咳だけが続く「咳喘息」

咳喘息は喘息の一形態で、喘鳴(ゼーゼー音)や呼吸困難は感じにくいですが、咳だけが続くのが特徴です。

運動や寒暖差、ホコリなどがトリガーとなることがあります。このタイプの喘息は、症状が軽いため、見逃されがちです。咳喘息は特に夜間に症状が悪化し、朝方や運動後に咳が出ることが一般的です。

【参考情報】『呼吸器Q&A』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q03.html

咳喘息は喘息の一形態なので、定期治療が必要です。咳喘息の治療は、喘息の基本的な治療法に加えて、運動後に発作を防ぐための薬物療法が重要です。

適切な治療を行うことで、咳喘息の症状を管理し、運動の継続が可能になります。

1-3. アレルギー体質が関与する「アレルギー性喘息」

いわゆる「喘息」と総称される中には、花粉やハウスダストなどアレルゲンが原因となるアレルギー性喘息もあります。

これは、運動とは関係なくアレルギー体質が関与して発作を引き起こすタイプですが、運動が発作のきっかけとなることもあるため注意が必要です。

春の花粉シーズンや秋の乾燥時期はとくにリスクが高く、運動とアレルギー要因が重なると咳や胸の苦しさが出やすくなります。

運動中のマスク着用や、アレルゲンの多い屋外での運動を避けることが対策になります。

【参考情報】『アレルギー疾患の手引き』日本アレルギー学会

https://www.jsaweb.jp/huge/allergic_manual2022.pdf

2.運動時の咳が気になる方へ【30秒でできる簡単セルフチェック】

運動後の咳がどの程度深刻か、まずはセルフチェックを行いましょう。以下の項目に該当するものにチェックを入れてください。

✅チェックリスト

□ 運動開始5-10分以内に咳が止まらなくなる

□ 冬場の屋外運動で特に症状が強い

□ 運動中止後20-30分で症状が改善する

□ マラソンやサッカーなど持久系運動で症状が出やすい

□ 水泳では症状が出にくい

□ 夜間や明け方にも咳が止まらないことがある

□ 階段昇降でも息切れや咳が咳が止まらない

□ 過去に喘息やアレルギーの診断を受けたことがある

〈チェック結果の見方〉

0-2個: 経過観察、生活習慣の見直し

3-5個: 呼吸器内科への相談を推奨

6個以上: 早期の専門医受診が必要

3. 運動後に咳が止まらない場合の対策

運動後に咳が止まらない場合の対処法は、セルフチェック結果に応じて異なります。以下の対策法を参考にしてください。

3-1. 0-2個のチェック結果(経過観察、生活習慣の見直し)

もし、セルフチェックの結果が0-2個の場合、症状が軽度である可能性がありますが、生活習慣の見直しや運動時の注意が必要です。

以下の対策を試してみましょう。

〈ウォーミングアップの徹底〉

運動前には15-20分の軽い有酸素運動と動的ストレッチを行い、血流を改善させ、呼吸筋を温めましょう。これにより、運動開始時の咳を予防できます。

〈運動前後の水分補給〉

喉の乾燥を防ぐため、運動前後には十分な水分補給を心がけましょう。特に温かい飲み物を摂ることで、気道の保湿を助け、咳を軽減できます。

〈環境選び〉

冷たい空気や乾燥した空気は咳の原因となります。室内で運動するか、湿度が管理された場所(例:温水プール)での運動を推奨します。

3-2. 3-5個のチェック結果(呼吸器内科への相談を推奨)

セルフチェックの結果が3-5個に該当する場合、運動誘発性喘息や軽度の喘息症状が疑われます。

以下の対策を取り入れるとともに、早めに呼吸器内科を受診することをお勧めします。

〈気管支拡張薬の予防使用〉

運動開始15分前に、短時間作用型β2刺激薬(SABA)などの吸入薬を使用することで、運動中の発作を予防できます。

医師と相談のうえ、適切な薬を使用しましょう。

【参考情報】『ぜん息をコントロールする』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/control/inhalation.html

〈運動強度の調整〉

持久系の運動(マラソンやサッカーなど)で症状が出やすい場合は、運動強度を調整し、インターバルトレーニングを取り入れることが効果的です。

急激な運動は避け、段階的に運動強度を増加させましょう。

〈回復期間の確保〉

運動後には適切な回復期間を設定し、症状が落ち着くまで無理な運動は控えましょう。体を十分に休ませることも大切です。

3-3. 6個以上のチェック結果(早期の専門医受診が必要)

セルフチェックで6個以上の項目に該当する場合、運動後の咳や息苦しさは、運動誘発性喘息や咳喘息などの呼吸器疾患が関与している可能性が高いです。

この場合は、早期に専門医を受診し、包括的な治療を受けることが重要です。

以下の治療法を検討することになります。

〈コントローラー治療〉

吸入ステロイド薬を用いて、気道の炎症を抑制します。

長時間作用型気管支拡張薬(LABA)と併用することで、運動誘発喘息を予防できます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRAs)の使用も選択肢にあります。

【参考情報】『日本呼吸器学会ガイドライン』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/

〈個別の運動処方〉

呼吸機能検査をもとに、運動強度や頻度を個別に設定することが大切です。

専門の理学療法士や運動指導者による指導を受けることで、運動中の咳や息苦しさを軽減できます。

〈心肺運動負荷試験〉

運動時の心肺機能を検査し、運動における安全性を確認します。

これにより、自分の体力や限界を理解し、適切な運動プログラムを組むことができます。

4.季節別・環境別運動時の対策ガイド

運動後の咳や呼吸困難は季節や環境に大きく影響されます。

特に花粉や湿度、温度差などの要因が運動中や運動後に症状を引き起こしやすくなるため、季節ごとに適切な対策を講じることが大切です。

4-1. 春季〈花粉対策が重要な期間〉

春は花粉が飛散しやすい時期で、特にスギやヒノキの花粉が多く飛びます。このため、アレルギー性の咳が増加する季節でもあります。

運動中に花粉を多く吸い込んでしまうと、咳や呼吸困難が引き起こされる可能性があります。

〈春季の運動時対策〉

花粉の飛散状況を事前にチェックし、花粉の少ない時間帯(早朝6〜8時、夜間19時以降)に運動を行いましょう。

この時間帯に運動をすることで、花粉の影響を最小限に抑えられます。

また、花粉防止マスクを着用することで、花粉の吸引を防げます。

運動後は、洗顔・うがい・鼻洗浄を徹底して、体に付着した花粉を取り除き、アレルギー反応を軽減しましょう。

屋外での運動が不安な場合は、ジムや室内プールなど、花粉のない環境で運動するのも良い方法です。

〈春季特有の注意点〉

春季には黄砂やPM2.5が花粉と重なると、運動中の症状が悪化することがあります。

特に黄砂が飛んでいる日は屋外での運動を避け、抗ヒスタミン薬を服用している場合は、運動前に医師に相談しましょう。

また、花粉症の症状が強い日は、運動強度を20〜30%減少させ、無理せず体調に合わせた運動を心がけることが重要です。

【参考情報】『花粉情報サイト』環境省

https://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/

【参考情報】『悪化因子の対策』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/control/measures/lifestyle.html

4-2. 夏季〈高温多湿への対応〉

夏場は熱中症のリスクが高く、湿度も高いため、運動後の咳が悪化しやすい季節です。

特に暑さや湿気が体に負担をかけ、気道が乾燥しやすくなるため、脱水や気道の炎症を引き起こすことがあります。

〈夏季の運動時対策〉

運動は早朝(5時〜7時)や夜間(19時以降)の涼しい時間帯に行うことをおすすめします。

昼間の暑い時間帯では熱中症や脱水のリスクが高く、冷房の効いた室内での運動も良い選択肢です。

運動中はこまめな水分補給が必要で、特にスポーツドリンクなどで電解質を補い、体内のバランスを保ちましょう。

オゾン濃度が高い時間帯(12時〜16時)は屋外運動を避け、オゾンが気道を刺激しないよう配慮しましょう。

〈夏季特有の注意点〉

湿度70%以上の高湿度環境では、運動強度を調整し、激しい運動は控えましょう。

湿度が高いと呼吸が楽になりやすいものの、過度な運動は症状を悪化させる可能性があります。

また、紫外線対策を忘れずに行い、適切な日焼け止めや長袖、帽子で肌を守りましょう。

室内で運動する際は、エアコンの温度を急激に変えず、段階的に調整することが大切です。急激な温度変化は気道を刺激するため、注意が必要です。

【参考情報】『スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック』日本スポーツ協会

https://www.japan-sports.or.jp/

4-3. 秋季〈寒暖差対策〉

秋は気温差が激しく、気道が敏感になりやすい季節です。この季節は、特に朝晩の温度差に注意が必要です。

〈秋季の運動時対策〉

気温差に対応するために、重ね着で体温調節を行いましょう。

特に運動前には十分なウォーミングアップ(20〜25分)を行い、体が温まるのを助けることが重要です。

秋は花粉(ブタクサやヨモギ)やカビ胞子など、アレルゲンが多い季節でもあります。

屋外で運動する場合は、これらを避けるために室内での運動も検討しましょう。

〈秋季特有の注意点〉

台風時期の気圧変化には注意が必要です。低気圧が気道症状を悪化させることがあるため、台風が近づいている場合は屋外での運動を避けるべきです。

また、秋は湿度が低く、乾燥が始まる季節でもあります。湿度管理を開始し、運動中は乾燥した空気を吸わないようにしましょう。

運動量については、夏バテからの回復期である秋は、段階的に運動量を増やすことが重要です。

急激な運動強度の増加は体に負担をかけるので、注意しましょう。

【参考文献】“How to Stay Active in Cold Weather” by American Heart Association

https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/getting-active/how-to-stay-active-in-cold-weather

/

4-4. 冬季〈最重要対策期間〉

冬は運動誘発性喘息が最も起こりやすい季節です。冷気と乾燥した空気が気道を刺激し、咳や息苦しさを引き起こすことがあります。

〈冬季の運動時対策〉

マスクやネックウォーマーで冷気を直接吸入しないようにしましょう。これにより気道を守り、運動中の咳を防げます。

屋外での運動は気温5℃以下を避け、室内での運動が最適です。

室内で運動する場合は、十分なウォーミングアップ(25〜30分)を行い、急激な冷気の吸入を防ぎましょう。

冬は温水プールでの水中運動が効果的で、気道への負担を軽減します。また、室内湿度を40〜60%に保ち、加湿器で乾燥を防ぎましょう。

〈冬季特有の注意点〉

冬はインフルエンザの流行期でもあり、感染症が気道症状を悪化させます。手洗いやうがいを徹底して予防しましょう。

また、暖房器具の選択にも注意が必要です。石油ストーブやガスストーブなどは室内を乾燥させるため、加湿器を併用して湿度を調整しましょう。

冬の乾燥した環境では、静電気もアレルゲンを引き寄せる原因となります。静電気対策をし、室内の空気を清潔に保ちましょう。

5. 症状が改善しない場合の受診を考える

運動後の咳や胸の苦しさが改善しない場合、専門的な診察を受けることが必要です。

特に、症状が長期間続く場合や運動を続けることで悪化する場合には、運動誘発性喘息や咳喘息などの診断を受けることが重要です。

5-1. 呼吸機能検査

専門の医療機関で呼吸機能検査を受けることで、自分の肺の状態や喘息の有無を正確に確認できます。

症状に合わせた治療法を選ぶためには、この検査が欠かせません。

呼吸機能検査を受けることで、運動後の咳や息苦しさが本当に喘息や他の呼吸器疾患によるものか、明確にすることができます。

【参考情報】『呼吸機能検査』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp//

5-2. 医師の指導を受ける

運動と健康管理を両立させるためには、医師のアドバイスが重要です。

適切な薬物療法や生活習慣の指導を受けることで、運動と共に健康管理を行うことができます。

咳が止まらない場合は、医師に相談して、適切な診断を受けることが重要です。

6.おわりに

運動後に咳が止まらなくなることは、市民ランナーやアマチュアアスリートにとって深刻な問題です。

運動誘発性喘息や咳喘息、アレルギー反応など、さまざまな原因が考えられます。

自分の症状に合った対処法を実践し、症状が続く場合は専門医の診察を受けることが大切です。

自宅でできる簡単なチェックや予防策を取り入れ、安心して運動を続けましょう。