夜の咳やゼーゼー…もしかして「ゴキブリ喘息」かも?

夜になると咳が止まらない、部屋の掃除をするとゼーゼーと息苦しくなる…そんな症状にお悩みではありませんか?

その原因は意外にも「ゴキブリ」かもしれません。

あまり知られていませんが、ゴキブリが原因となって喘息を引き起こすことがあります。

この記事では、ゴキブリ喘息の症状から診断、治療、予防まで呼吸器専門医の視点から詳しく解説します。

目次

1. ゴキブリ喘息とは?

ゴキブリ喘息は、ゴキブリのフンや死骸、体液などに含まれるタンパク質がアレルゲン(アレルギーの原因物質)となって発症するアレルギー性喘息の一種です。

1-1. 日本での認知度と実態

アメリカの都市部では、低所得層の小児喘息患者の主要な原因としてゴキブリアレルギーが広く認知されていますが、日本ではまだあまり知られていません。

【参考情報】『ゴキブリ喘息の家族症例』日本アレルギー学会

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/53/11/53_KJ00003263629/_pdf/-char/en

しかし、実際には日本でも喘息患者におけるゴキブリアレルゲンに対する特異的IgE抗体陽性率は10〜29%と報告されており、決して珍しいものではありません。

特に沖縄県では51.0%と高率であったという報告もあります。

1-2. どのような環境で起こりやすいか

ゴキブリ喘息は、高温多湿な環境や換気が不十分な住環境で特に発症しやすくなります。

台所周りの清掃が不十分な場合や、食べかすが残りやすい環境では、ゴキブリが繁殖しやすく、アレルゲンが室内に蓄積する傾向があります。

2. ゴキブリ喘息の特徴的な症状

ゴキブリ喘息には他の喘息とは異なる特徴的な症状パターンがあります。

最も特徴的なのは、夜間から早朝にかけて咳や呼吸困難が悪化することです。これは、ゴキブリが夜行性であり、夜間に活動することでアレルゲンが室内に舞い上がりやすくなるためです。

患者さんの多くは「夜になると急に咳が出始める」「明け方に息苦しくて目が覚める」といった症状を訴えます。

また、部屋の掃除や片付けを行うときに、咳き込みや呼吸困難が起こることも特徴的です。

掃除により蓄積されたゴキブリのアレルゲンが空気中に舞い上がることが原因で、「掃除機をかけるたびに咳が出る」「部屋の整理をすると息苦しくなる」という症状が現れます。

特に、台所周りや家具の裏側など、ゴキブリが潜みやすい場所の清掃時に症状が強く出る傾向があります。

具体的な呼吸器症状としては、持続する咳(特に乾いた咳)、呼吸時のゼーゼー・ヒューヒューという喘鳴、息苦しさや胸のしめつけ感、粘り気のある痰の増加などが挙げられます。

これらの症状は、一般的な風邪やインフルエンザとは異なり、発熱を伴わずに数週間から数ヶ月にわたって持続することが多いのも特徴です。また、ダニアレルギーなど他のアレルギー疾患を併発している場合には、症状がより複雑になることもあります。

◆『「風邪をこじらせた」と思う時に疑われる5つの病気』について>>

【参考情報】『Cockroaches and Health Effects』American Lung Association

https://www.lung.org/clean-air/indoor-air/indoor-air-pollutants/cockroaches

3. なぜゴキブリが喘息の原因になるのか

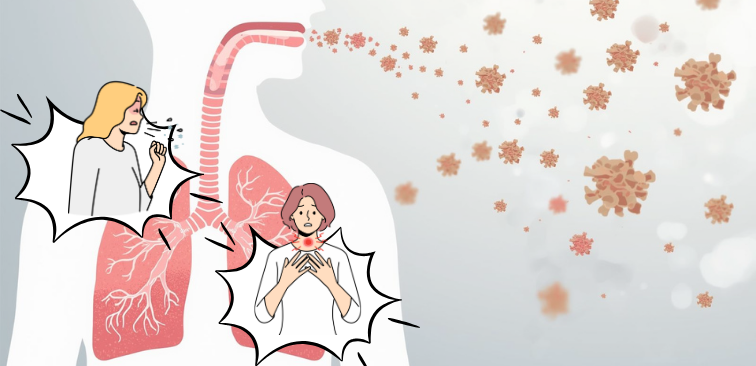

ゴキブリがアレルギーを引き起こすメカニズムについて詳しく説明します。

3-1. アレルゲンの正体

ゴキブリアレルギーの主な原因となるのは、ゴキブリのフンや死骸、脱皮した外皮、唾液や体液、卵の殻などに含まれるタンパク質です。

これらのタンパク質は非常に小さく、0.5〜50マイクロメートルという微細なサイズのため、空気中に長時間浮遊することができます。

日常生活の中で掃除機をかけたり、物を動かしたりすることで、これらの微細なアレルゲンが空気中に舞い上がり、鼻や気管支に入り込んでしまいます。特に、ゴキブリが多く生息している環境では、これらのアレルゲンが室内に蓄積しやすく、慢性的な症状の原因となります。

◆『喘息に関する主なアレルゲンと避ける・減らす対策』について>>

3-2. 体内での反応メカニズム

これらのアレルゲンが鼻や口から体内に入ると、免疫システムが過剰に反応します。

体がこれらのタンパク質を「敵」として認識し、IgE抗体(アレルギー反応を引き起こす“スイッチ”のような物質)という特殊な物質を作り出します。

初回の接触では症状が軽微であっても、再度同じアレルゲンが体内に入ると、すでに作られているIgE抗体がヒスタミンなどの化学物質を放出し、気道の炎症や収縮を引き起こします。

この反応により気管支が狭くなって空気の通りが悪くなるため、咳や息苦しさ、ゼーゼーという喘鳴などの喘息症状が現れるのです。

この過程は「即時型アレルギー反応」と呼ばれ、アレルゲンに接触してから数分から数時間以内に症状が現れることが特徴です。

3-3. 他のアレルゲンとの関係

興味深いことに、ゴキブリアレルギーの患者の多くは、ダニアレルギーも併発していることが多いとされています。

これは、ゴキブリとダニの間に共通の抗原性がある可能性が示唆されているためです。

【参考情報】『Cockroach Allergen Exposure and Risk of Asthma』PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4803579/

4. 家庭でできる予防と対策

ゴキブリ喘息の改善には、「薬」と同じくらい住まいの環境整備が重要です。アレルゲンをできるだけ室内に持ち込まない・ため込まないことが症状悪化を防ぐポイントになります。

家庭でできる対策は多岐にわたりますが、継続的に実践することで確実に効果を実感できるはずです。

4-1.台所やごみ周りを清潔に保つ

ゴキブリの最大の誘因は食べ物です。

台所は家の中で最もゴキブリが集まりやすい場所であり、徹底的な清掃が欠かせません。

ゴキブリは食べかすや油汚れを好みます。そのため、以下の対策を習慣にしておくことが大切です。

・調理後はコンロ周りをすぐに拭き取る

・食器は溜め込まず、食後すぐに洗う

・食材は密閉容器に入れて保存

・生ごみはフタ付きのごみ箱に入れ、できるだけ早く捨てる

これらの対策により、ゴキブリの餌となるものを断つことができます。特に夜間はゴキブリが活発に活動するため、就寝前の台所チェックを日課にすることをお勧めします。

4-2.湿気のコントロール

湿度管理はゴキブリ対策の重要な要素です。

ゴキブリは「高温多湿」を好むため、室内の湿度を50%以下に保つことが効果的です。

・換気扇・窓開けによるこまめな換気

・除湿機・換気扇の活用

・浴室や洗面所の結露対策(使用後はしっかり乾燥させる)

湿度計を設置して数値を確認しながら管理すると、より効果的な対策が可能になります。

梅雨時期や冬の結露が発生しやすい時期は、特に注意深く湿度管理を行いましょう。

4-3.侵入経路をふさぐ

ゴキブリの侵入を防ぐためには、建物の構造的な対策も重要です。

室内に入ってこないように、下記のような場所は要チェックです。

・排水口・換気扇まわり・・・すき間をシールやパテでふさぐ

・エアコンのホース・・・ネットやキャップでカバーする

・配管のすき間・・・市販のすき間パテで埋める

これらの作業は一度行えば長期間効果が持続するため、費用対効果の高い対策といえます。定期的に点検し、劣化した部分は早めに補修することが大切です。

4-4. 掃除の方法にも注意

掃除はアレルゲンを減らす有効な手段ですが、間違った方法では症状を悪化させる可能性があります。

掃除中はアレルゲンが舞いやすいため注意が必要です。

・HEPAフィルター(とても細かいホコリやアレルゲンまでキャッチできる高性能なフィル ター)付きの掃除機を使用する

・掃除中は本人は別の部屋で過ごす

・掃除後はしっかり換気をする

通常の掃除機では、細かいアレルゲンが排気と一緒に室内に再放出される可能性があるため、HEPAフィルター付きの製品を選ぶことが重要です。

掃除の頻度は週2〜3回が理想的で、特にゴキブリが潜みやすい家具の裏側や隙間も定期的に清掃しましょう。

5. 病院での治療方法

ゴキブリ喘息の治療は、原因となるアレルゲン(ゴキブリ由来の物質)をできるだけ生活環境から取り除くことに加えて、薬で気道の炎症を抑えることが基本となります。

治療では主に吸入薬が使われ、吸入ステロイド薬によって気道の慢性的な炎症を落ち着かせて症状を安定させます。

また、咳や息苦しさが強いときには気管支拡張薬を使用して気道を広げ、呼吸を楽にします。必要に応じて抗アレルギー薬を併用し、体の過剰なアレルギー反応をやわらげることで、症状の悪化を防いでいきます。

こんな症状があれば早めに受診を

・夜になると毎日のように咳が出る

・掃除や片付けをするたびに咳き込む

・市販薬を使っても症状が良くならない

・家族にも喘息の人がいる

血液検査でゴキブリに対するアレルギー(IgE抗体)があるかを調べることで、原因をはっきりさせることができます。

「たかが咳」と様子を見ているうちに悪化してしまうケースもあるため、気になる症状があれば早めに呼吸器内科で相談しましょう。

【参考情報】『アレルギー総論』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-17.pdf

6.おわりに

ゴキブリ喘息は、適切な診断と治療により十分にコントロール可能な疾患です。

夜間の咳や掃除時の症状でお困りの方は、ゴキブリが原因である可能性を考慮し、早めに呼吸器内科を受診することをお勧めします。

環境整備と薬物療法を組み合わせることで、症状の大幅な改善が期待できます。

見落とされがちなゴキブリアレルギーですが、正しい知識と対策により、快適な生活を取り戻すことが可能です。