夏こそ危険!高齢者の誤嚥性肺炎を防ぐ実践ガイド

夏は熱中症や脱水に注目が集まりますが、実は高齢者にとって「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」にも注意が必要な季節です。

「誤嚥性肺炎って冬の話じゃないの?」と思う方も多いかもしれませんが、夏ならではの環境や体調の変化が、誤嚥性肺炎のリスクを高めてしまうのです。

今回は、夏に高齢者が誤嚥性肺炎を起こしやすくなる理由と、その予防のために今日からできる8つの対策をご紹介します。

目次

1. 誤嚥性肺炎とは?夏に注意が必要な理由

誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾液などが誤って気道に入ってしまい、肺に炎症を起こす病気です。

高齢者では、加齢による嚥下(飲み込み)機能の低下や免疫力の低下により発症しやすくなります。

日本では、肺炎による死亡者の約92%が65歳以上の高齢者で、高齢者の肺炎のうち約7割以上が誤嚥性肺炎とされています。

特に80歳代では約8割、90歳以上では9.5割以上が誤嚥性肺炎という報告もあり、高齢者にとって非常に深刻な疾患です。

【参考情報】『人口動態統計月報年計(概数)の概況』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai21/index.html

1-1. 夏の環境が誤嚥性肺炎リスクを高める理由

夏は特に以下のような理由で誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

・脱水と唾液の減少

高温多湿な環境で汗をかくと、体の水分が失われやすくなります。特に高齢者は水分を保持する力が低下しているため、唾液が減り、口の中の清掃が十分にできなくなります。これにより、病原菌(例えば、肺炎球菌や黄色ブドウ球菌)が増えやすくなります。

・冷たい食べ物の影響

冷たい飲み物や食べ物は、口や喉の感覚を鈍くし、飲み込む感覚が低下します。これにより、食べ物が喉に詰まりやすくなり、誤嚥(ごえん)のリスクが増加します。

・エアコンによる乾燥

エアコンの影響で室内が乾燥すると、喉の粘膜が乾いて動きが鈍くなり、痰や異物をうまく排出できなくなります。そのため、咳が出にくくなり、誤嚥を防ぐための自然な反応が弱まります。

・夏バテや栄養不足

夏バテで食欲がなくなると、体の筋力や免疫力が低下します。特に、食べ物を飲み込むために使う筋肉(舌の筋肉など)が衰えると、誤嚥しやすくなります。免疫力が低下すると、感染症にかかりやすくなります。さらに、集中力や注意力が落ちることで、食べ物を飲み込むときの注意が不足し、誤嚥事故のリスクが高まります。

【参考情報】『高齢者の熱中症予防のために』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pdf/heatillness_leaflet_senior_2022.pdf

【参考文献】”Supporting hydration and reversing dehydration has the potential to have rapid positive impacts on pneumonia outcomes” by US National Library of Medicine

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8631606/

1-2. 不顕性誤嚥の危険性

特に注意が必要なのが「不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)」です。

これは、むせることなく唾液や食べ物が気道に入り込む現象で、本人も周囲も気づきにくいのが特徴です。

研究によると、肺炎を患った高齢者の約70%で不顕性誤嚥が確認されており、夏の環境変化がこのリスクをさらに高めています。

2. 夏の水分補給で誤嚥性肺炎を予防する

夏の誤嚥性肺炎予防において、適切な水分補給は極めて重要です。

高齢者は喉の渇きを感じにくく、脱水状態になりやすいため、意識的な水分摂取が必要です。

2-1. こまめな水分補給の重要性

高齢者は体内の水分量が少なく、腎機能の低下により水分の調節能力も衰えています。

脱水状態になると、唾液の分泌量が減少し、口腔内の細菌が増殖しやすくなります。

また、唾液には自浄作用があるため、その減少は誤嚥性肺炎のリスクを大幅に高めます。

【参考情報】『水分補給について』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000205776.pdf

◆『65歳になったら知っておきたい肺炎の知識と予防』について>>

2-2. 効果的な水分補給の方法

一度に大量の水分を摂取するのではなく、少量をこまめに摂取することが大切です。

目安として、1日1.5~2リットルの水分を、1回あたり100~150ml程度に分けて摂取しましょう。

冷たすぎる飲み物は避け、常温や人肌程度の温度の水やお茶がおすすめです。

嚥下機能に不安がある場合は、とろみ剤を使用してゼリー状にすることで、安全に水分補給ができます。

3. 食事環境の改善で誤嚥リスクを軽減

夏の食事環境を整えることで、誤嚥性肺炎のリスクを大幅に軽減できます。

暑さによる食欲低下や、冷たい食べ物の摂取が嚥下機能に与える影響を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

3-1. 冷たい食べ物の摂取に注意

夏場はアイスクリームや氷水など、冷たい食べ物や飲み物を摂取する機会が増えます。

しかし、これらは口腔や咽頭の感覚を鈍らせ、嚥下反射を弱める可能性があります。

特に高齢者では、冷たい刺激により一時的に嚥下機能が低下することがあるため、できるだけ常温に近い食べ物を選ぶようにしましょう。

どうしても冷たい食べ物を摂取する場合は、少量ずつゆっくりと摂取することが大切です。

3-2. 食事中の正しい姿勢

嚥下機能を最大限に発揮するためには、食事中の姿勢が重要です。

背筋を伸ばして足を床につけ、しっかりと座った姿勢で食事を摂りましょう。

食事中は会話を最小限に抑え、一口一口をゆっくりと噛んで飲み込むことが大切です。

また、食後すぐに横になるのは避け、少なくとも30分間は座った姿勢を保つようにしましょう。

4. 口腔ケアで細菌の増殖を防ぐ

口腔ケアは誤嚥性肺炎予防の基本中の基本です。

夏場は特に、脱水による唾液分泌の減少で口腔内環境が悪化しやすいため、より丁寧な口腔ケアが必要です。

4-1. 毎日の口腔ケアの重要性

誤嚥性肺炎の起炎菌の多くは口腔内細菌です。

口腔内を清潔に保つことで、仮に誤嚥が起こっても肺炎を発症するリスクを大幅に軽減できます。

研究によると、適切な口腔ケアを継続することで、咽頭部の細菌数を開始前の約1/10まで減少させることができると報告されています。

これは誤嚥性肺炎の予防に直結する重要な効果です。

【参考情報】『口腔機能向上マニュアル』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f.pdf

【参考文献】”Oral hygiene to fight pneumonia” by U.S. Department of Veterans Affairs

https://www.research.va.gov/research_in_action/Oral-hygiene-to-fight-pneumonia.cfm

4-2. 効果的な口腔ケアの方法

毎食後の歯磨きに加えて、以下のケアを実践しましょう。

・軟毛の歯ブラシを使用した丁寧な歯面清掃

・歯間ブラシやデンタルフロスによる歯間清掃

・舌ブラシを使用した舌の清掃

・義歯の適切な洗浄と管理

・口腔用保湿剤の使用

特に朝起きてすぐの歯磨きは、夜間に増殖した細菌を除去するために重要です。

また、うがいができない場合は、ガーゼやスポンジブラシを使用して口腔内を清拭することも効果的です。

【参考文献】”Clean between teeth regularly, aiming for once a day. Use dental floss or a special brush…” by National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIH)

https://www.nidcr.nih.gov/health-info/oral-hygiene

5. 室内環境の整備で呼吸機能を保護

夏の室内環境は、エアコンの使用により乾燥しがちです。

適切な温度・湿度管理により、気道の保護と嚥下機能の維持を図ることができます。

5-1. 適切な温度・湿度管理

室温は25~28℃、湿度は50~60%を目安に調整しましょう。

エアコンで室内が乾燥すると、気道の粘膜も乾燥し、咳反射が低下します。

これにより、誤嚥した場合の自浄作用が弱まり、肺炎のリスクが高まります。

【参考情報】『建築物環境衛生管理基準について』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/index.html

◆『なぜ家に帰ると咳が出る?考えられる原因と対策』について>>

5-2. 効果的な加湿方法

加湿器の使用が最も効果的ですが、他にも以下の方法があります。

・洗濯物の室内干し

・濡れタオルを室内に干す

・洗面器に水を張って置く

・観葉植物を置く

ただし、加湿器を使用する際は、定期的な清掃とフィルター交換を怠らないようにしましょう。

不適切な管理により、逆に細菌やカビの温床となる可能性があります。

6. 栄養管理で免疫力と嚥下機能を維持

夏バテによる食欲低下は、栄養不足を招き、免疫力の低下や嚥下機能の衰えにつながります。

適切な栄養管理により、誤嚥性肺炎に対する抵抗力を維持することが重要です。

6-1. 夏バテと誤嚥性肺炎の関係

夏バテは、高温多湿な環境により自律神経の働きが乱れることで起こる体調不良の総称です。

食欲低下、倦怠感、睡眠不足などの症状が現れ、これらは全て誤嚥性肺炎のリスクを高める要因となります。

特に高齢者では、夏バテが重症化しやすく、嚥下に関わる筋肉の衰えや免疫機能の低下を招きます。

これにより、誤嚥が起こりやすくなり、かつ肺炎を発症しやすくなるという悪循環に陥る可能性があります。

【参考文献】”The relationship between oropharyngeal dysphagia and dehydration in older adults” by BMC Geriatrics

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-024-05492-2

6-2. 必要な栄養素とその摂取方法

誤嚥性肺炎予防のために特に重要な栄養素は以下の通りです。

・タンパク質:筋肉量の維持と免疫機能の向上

・ビタミンC:免疫力向上と粘膜の保護

・ビタミンD:免疫調節と筋力維持

・亜鉛:味覚機能と免疫機能の維持

・水分:脱水予防と唾液分泌の促進

食欲がない場合は、栄養補助食品やゼリー状の栄養食品を活用することも効果的です。

また、一度に多量を摂取するのではなく、少量を頻回に摂取することで、消化機能への負担を軽減できます。

【参考情報】『日本人の食事摂取基準(2025年版)』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html

7. 嚥下機能を維持・向上させる体操

嚥下機能の維持・向上のために、日常的に簡単な体操を取り入れることが効果的です。

これらの体操は、嚥下に関わる筋肉を強化し、誤嚥のリスクを軽減します。

7-1. 嚥下体操の効果

研究によると、嚥下体操を継続することで、唾液分泌量の増加、開口度の改善、嚥下反射の向上などの効果が確認されています。

また、継続的に参加した高齢者では、血中アルブミン値の改善も報告されており、全身状態の改善にも寄与することが分かっています。

【参考情報】『嚥下障害のリハビリテーション』長寿科学振興財団

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/rehabilitation/enge-kiso.html

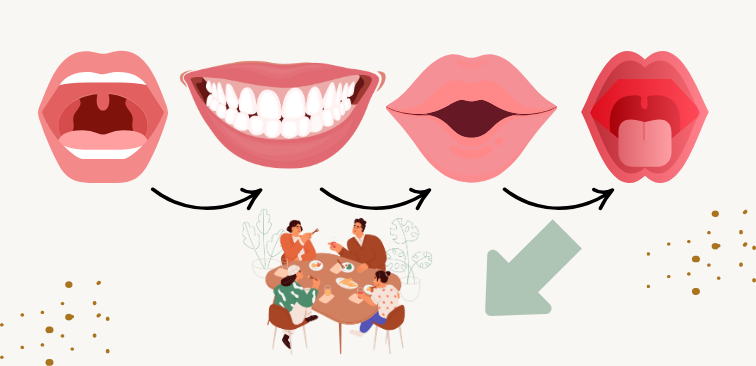

7-2. 実践的な嚥下体操

食事前に「あいうべ体操」や「パタカラ体操」などの口や舌の運動を行うことで、嚥下機能を活性化できます

あいうべ体操

・「あ」で口を大きく開く

・「い」で口を横に広げる

・「う」で口を前に突き出す

・「べ」で舌を下に出す

・各動作を5秒間維持し、10回繰り返す

パタカラ体操

・「パ・パ・パ」で唇の動きを鍛える

・「タ・タ・タ」で舌先の動きを鍛える

・「カ・カ・カ」で舌の奥の動きを鍛える

・「ラ・ラ・ラ」で舌全体の動きを鍛える

・各音を10回ずつ、できるだけ早く発音する

これらの体操は1日数分で実践でき、継続することで嚥下機能の維持・向上が期待できます。

8. 専門医による定期的な評価と指導

誤嚥性肺炎の予防には、専門医による定期的な評価と指導が重要です。

早期発見・早期対応により、重篤な状態を防ぐことができます。

8-1. 嚥下機能のセルフチェック

以下の症状が一つでも当てはまる場合は、医療機関での相談をお勧めします。

☐食事中にむせることが多い

☐食べ物が飲み込みにくい

☐食後に痰が絡む

☐口の中が乾きやすい

☐食べこぼしが多い

☐食事にかかる時間が長くなった

☐体重の減少が見られる

8-2. 専門医の役割

呼吸器内科医は呼吸機能、耳鼻科医は嚥下機能を詳しく評価し、患者に合った誤嚥性肺炎の予防策を提案します。

必要に応じて肺機能検査や胸部レントゲン検査、咳反射の評価などを行い、飲み込む力や咳で異物を排出する力を調べて誤嚥性肺炎のリスクを評価します。

また、リハビリテーション科のある医療機関では嚥下訓練や、呼吸方法の改善などによって予防と管理を行い、多職種と連携することで、呼吸器の健康維持と嚥下機能の改善をサポートします。

◆『呼吸器内科で行われる専門的な検査について』について

>>

9.おわりに

夏の誤嚥性肺炎予防は、季節特有のリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

今回ご紹介した対策は、どれも日常生活の中で実践できるものばかりです。

特に、こまめな水分補給、口腔ケア、適切な室内環境の維持は、すぐに始められる効果的な予防策です。

高齢者の健康を守るため、ご家族や介護者の皆様も一緒に取り組んでいただければと思います。