いびきと喘息の関係は?リスクと注意点

「寝ているときのいびきが気になる」「もしかして喘息と関係あるのでは?」――こうした疑問を持つ喘息患者さんは少なくありません。

いびきは多くの人が経験しますが、健康問題のサインであることもあります。特に喘息のある人やその家族にとって、夜間の呼吸は無視できない問題です。

慢性的ないびきは、睡眠の質を下げたり、隠れた病気の可能性があります。喘息の人では、気道の炎症や狭さが関係することがあり、子どもでは成長や学習にも影響することがあります。

この記事では、いびきと喘息の関係、生活習慣でできる改善策、受診の目安を解説します。読めば、ご本人や家族が安心して日常生活を過ごすヒントが得られます。

目次

1. いびきとは何か

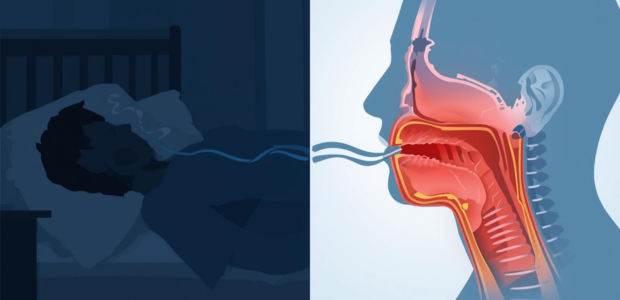

いびきとは、睡眠中に空気の通り道である気道が狭くなり、呼吸のたびに気道の粘膜や軟かい組織が振動して生じる音です。

いびきの程度や原因は人によって異なり、一時的なものから慢性的に続くものまでさまざまです。

<いびきの一般的な原因>

<肥満>

首回りに脂肪がつくと気道が圧迫されやすくなります。

<鼻づまり>

アレルギー性鼻炎や風邪による鼻づまりで空気が通りにくくなります。

<扁桃肥大・アデノイド肥大>

特に子どもに多く、気道を物理的に狭めます。

<睡眠姿勢>

仰向けに寝ると舌が喉の奥に落ち込み、気道が狭くなります。

<一時的ないびきと慢性的ないびき>

<一時的ないびき>

飲酒や疲労が原因で一時的に出る場合は、生活リズムの改善で解消することが多いです。

<慢性的ないびき>

毎晩のように続く大きないびきは、睡眠の質を落とし、日中の眠気や倦怠感を引き起こすことがあります。

慢性的ないびきの裏には「睡眠時無呼吸症候群」などの病気が隠れていることもあります。

さらに、喘息などの呼吸器疾患がある場合、夜間のいびきは病状の一部として現れている可能性も否定できません。

【参考情報】『Asthma and Obstructive Sleep Apnea Overlap: What Has the Evidence Taught Us?』American Thoracic Society

https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201810-1838TR

2. 喘息といびきの関係

喘息は気道に慢性的な炎症が起こる病気です。そのため、気道が狭くなったり痰がたまりやすくなったりして呼吸がスムーズにいかなくなります。

この状態は日中だけでなく、眠っているときにも影響を及ぼし、いびきにつながることがあります。

2-1.夜間の喘息症状といびき

喘息の患者さんは、夜間に咳や息苦しさが強くなることがあります。これは横になったときに痰が喉に絡みやすくなったり、冷たい空気や乾燥した空気で気道が刺激されやすくなるためです。

その結果、気道が狭くなり、空気の通りが乱れていびきが出ることがあります。

2-2.成人喘息といびき

成人の場合、肥満や飲酒などの要因が加わることで、いびきが悪化することがあります。

また、喘息のコントロールが十分でないと夜間症状が増え、いびきや睡眠の質の低下につながります。

日中の疲れや集中力低下の背景に、夜間の喘息症状といびきが関係していることもあります。

2-3.小児喘息といびき

子どもでは、喘息による夜間の咳や鼻づまりがいびきの原因になります。

さらに扁桃肥大やアデノイド肥大が重なると気道が狭くなり、強いいびきをかくことがあります。

【参考情報】『Adenoids』Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/body/23181-adenoids

睡眠の質が低下すると成長や学習への影響が心配されるため注意が必要です。

2-4.喘息といびき~原因と注意点~

喘息がある人のいびきは、喘息のコントロール不足や他の病気のサインかもしれません。

いびきを単なる生活習慣の問題と考えず、背景にある呼吸器の状態を確認することが健康維持につながります。

しかし、喘息だからといって必ずいびきをかくわけではありません。また、いびきをかいている場合も、喘息以外の原因で生じていることも考えられます。

3. いびきが示すリスクと注意点

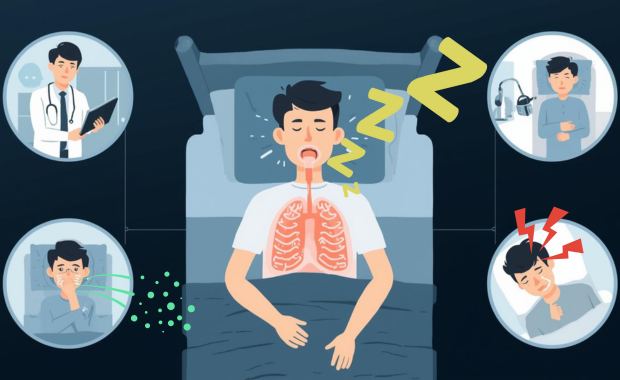

いびきは多くの人に見られる現象ですが、毎晩のように繰り返す場合は「ただのいびき」では片付けられません。

この章では、いびきが示すリスクと注意点を整理します。

3-1.睡眠の質の低下

慢性的ないびきは深い眠りを妨げ、睡眠の質を低下させ、夜しっかり休めないことで、日中の眠気や集中力の低下、倦怠感などが起こります。

喘息患者では発作の悪化とも重なり、生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼします。

3-2.睡眠時無呼吸症候群との関連

大きないびきとともに、睡眠中に呼吸が一瞬止まる「無呼吸」が見られる場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われます。

睡眠時無呼吸症候群は高血圧や心疾患、脳血管疾患のリスクを高めることが知られており、喘息との併発によって呼吸状態がさらに悪化する可能性があります。

3-3.喘息コントロールへの悪影響

睡眠が浅くなると自律神経の働きが乱れ、気道が過敏になりやすくなります。

その結果、喘息症状が夜間に悪化し、咳や息苦しさで目が覚める悪循環に陥ります。

3-4.小児における影響

子どもが強いいびきをかく場合、成長ホルモンの分泌が妨げられたり、学習面での集中力低下につながったりすることがあります。

【参考情報】『Sleep-Disordered Breathing and School Performance in Children』American Academy of Pediatrics

https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/102/3/616/65930/Sleep-Disordered-Breathing-and-School-Performance?redirectedFrom=fulltext

小児喘息がある場合、夜間のいびきは発達に直結する問題になるため、見過ごさずに医師に相談することが望まれます。

4. 生活習慣でできる改善の工夫

いびきは生活習慣を見直すことで改善できる可能性があります。特に喘息を持っている方では、気道への負担を減らし、夜間の呼吸を整えることが大切です。

ここでは実践しやすい工夫を紹介します。

4-1.体重管理

肥満で首回りや胸部に脂肪がつくと、気道が圧迫されて狭くなるため、いびきが出やすくなります。

適正体重を維持することは、いびきの改善だけでなく喘息の症状安定にもつながります。

ただし、急な減量はリバウンドしやすいので、食事と軽い運動を組み合わせた無理のない体重管理がポイントです。

◆「いびきの原因は肥満?改善法と危険なサインを知っておこう」>>

4-2.寝る姿勢を工夫する

仰向けで寝ると舌が喉の奥に落ち込み、いびきをかきやすくなります。

うつ伏せや横向きで寝る習慣をつけると気道が確保されやすく、いびきを軽減できることがあります。

4-3.室内環境の整備

喘息といびき双方に影響するのが「空気の質」です。

以下の方法で寝室の空気を管理し、いびきと喘息の夜間悪化を防ぎましょう。

・寝室をこまめに掃除してダニやハウスダストを減らす

・季節に応じて換気を行い、空気を清潔に保つ

・適度な加湿(40〜60%)を心がけ、乾燥による気道刺激を防ぐ

4-4.禁煙とアルコールの見直し

喫煙は喘息の大きな悪化因子であると同時に、いびきを強める原因にもなります。

また、就寝前のアルコールは筋肉を弛緩させ、気道を狭めていびきを悪化させます。

4-5.睡眠の質を高める工夫

規則正しい生活リズムを整えることも大切です。十分な睡眠時間を確保し、就寝前のスマホやカフェインを控えることで、深い眠りを得やすくなります。

質の良い睡眠は喘息コントロールの安定にも役立ちます。

5. 受診を検討すべきサイン

生活習慣の工夫をしてもいびきが改善しない場合や、いびきが健康に影響を及ぼしていると考えられる場合には、専門的な診察が必要になります。

特に喘息を持つ方は「ただのいびき」と見過ごさず、次のようなサインがあれば呼吸器内科の受診を検討しましょう。

<受診を考えるべき症状>

・毎晩のように大きないびきをかく

→ 家族が眠れないほどのいびきは要注意です。

・睡眠中に呼吸が止まっているように見える

→ 睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

・夜間に咳や息苦しさで目が覚める

→ 喘息のコントロール不良や気道狭窄が疑われます。

・日中に強い眠気や倦怠感がある

→ 睡眠の質が低下している証拠です。

・子どもがいびきをかき続けている

→ 発達や学習への影響を避けるため、早めの受診が推奨されます。

<受診時に伝えるとよい情報>

診察を受ける際には、次のような情報を準備すると診断がスムーズになります。

・いびきが始まった時期や頻度

・睡眠中の様子(呼吸停止の有無、体動、咳込み)

・既往歴(喘息の有無、他の呼吸器疾患)

・生活習慣(飲酒・喫煙・体重の変化など)

これらを医師に正確に伝えることで、喘息の影響か、睡眠時無呼吸症候群など他の要因かを見極めやすくなります。

6.よくある質問(FAQ)

Q1. 喘息があると必ずいびきをかきますか?

A. 喘息の人が、必ずいびきをかくわけではありません。

ただし気道が炎症や痰で狭くなることで、いびきにつながる可能性もあるので、いびきの有無は喘息の状態を確認するひとつのきっかけになります。

Q2. いびきと睡眠時無呼吸症候群の違いは?

A. 単なるいびきは呼吸が続いている状態ですが、睡眠時無呼吸症候群では呼吸が10秒以上止まる「無呼吸」や浅い呼吸(低呼吸)が繰り返されます。

家族から「寝ている間に呼吸が止まっている」と指摘されたら、睡眠時無呼吸症候群の検査ができる病院を早めに受診しましょう。

Q3. 生活習慣を見直してもいびきが改善しません。どうすればいいですか?

A. 改善が見られない場合は、背景に喘息のコントロール不良や睡眠時無呼吸症候群などが隠れている可能性があります。

生活習慣だけで解決しない場合は、呼吸器内科などで診察を受けて、原因を特定することが大切です。

7. おわりに

いびきは単なる生活習慣の問題と思われがちですが、喘息を持つ方にとっては体からのサインである可能性があります。

生活習慣を整えることで改善できる場合もありますが、「いびきが続く」「呼吸が止まる」「眠気が強い」といった症状があれば、自己判断せずに専門医を受診しましょう。

いびきの原因が睡眠時無呼吸症候群である場合、喘息の症状が悪化する可能性があるので、喘息の人は「たかがいびき」と放置せず、必ず睡眠時無呼吸症候群の検査を受けて下さい。

呼吸器内科では喘息の状態も含めて総合的に確認できるため安心です。いびきが続くこと自体が健康リスクのサインと考え、迷ったら専門医に相談することが安心につながります。