秋の花粉症~原因・症状・対策まで徹底解説

「花粉症」と聞くと、多くの人はスギやヒノキが原因となる春の症状を思い浮かべるでしょう。しかし、秋にも花粉症があります。

むしろ、症状が出ているにもかかわらず「風邪かも?」「季節の変わり目だからかな」と見過ごされてしまうケースも少なくありません。

秋の花粉症の症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといった典型的なアレルギー症状に加え、喉のイガイガ感や乾いた咳などです。

そのため、秋特有の花粉の種類や症状の特徴を理解し、早めに対策を取ることが重要です。

目次

1.秋の花粉症の原因植物

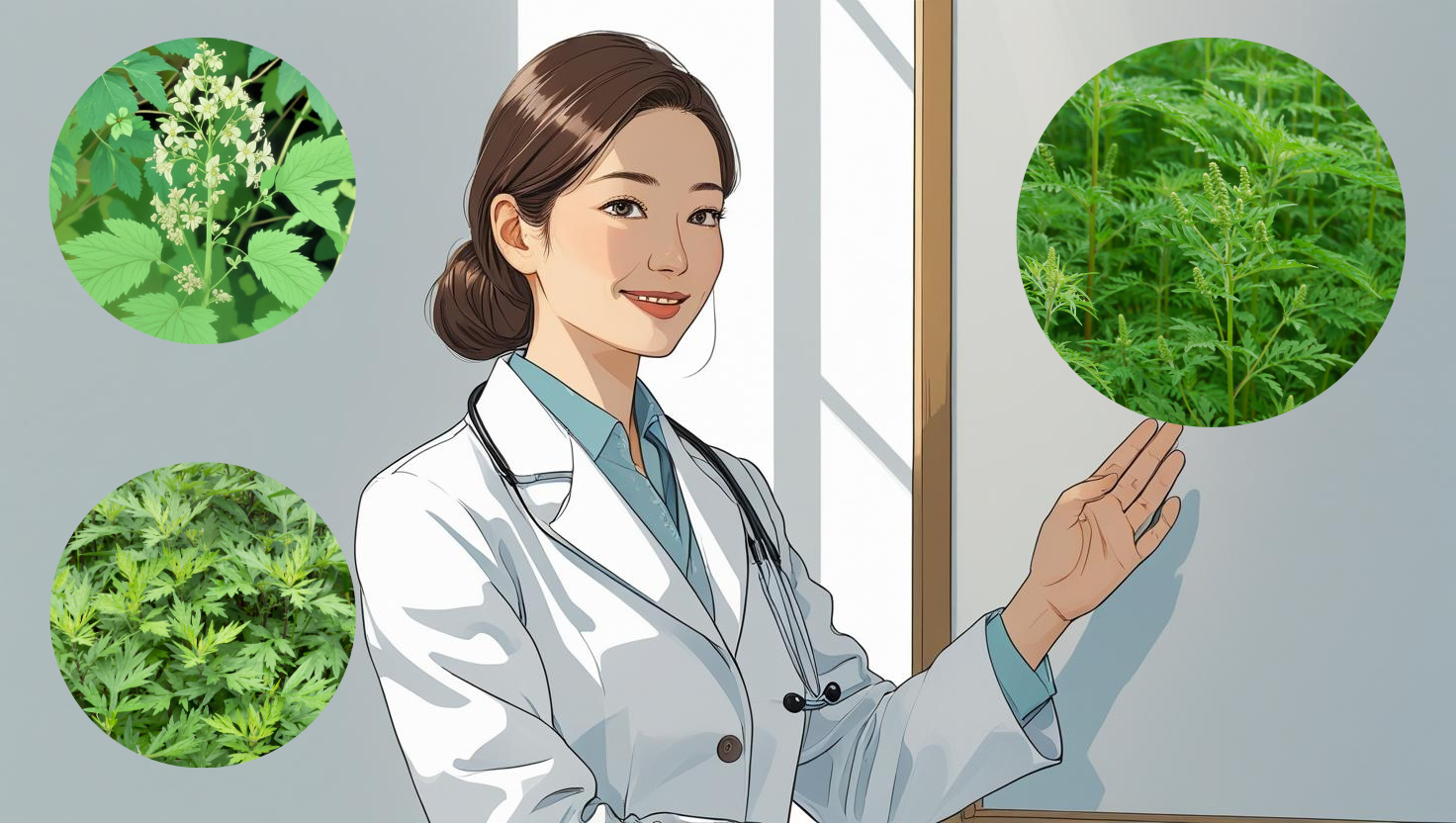

秋の花粉症の主な原因植物には、以下のようなものがあります。

・ブタクサ

・ヨモギ

・カナムグラ

ブタクサは北アメリカ原産の外来種で、繁殖力が強く、日本でも都市部や郊外に広く分布しています。

ヨモギは古くから薬草として知られていますが、同時に花粉症の原因になることもあります。

カナムグラはツル植物で、空き地やフェンスなどに絡みついて生育します。

これらの植物は、いずれも「風媒花」と呼ばれ、昆虫ではなく風によって花粉を飛ばす性質を持っています。

春のスギやヒノキに比べて背丈は低いものの、道ばたや河川敷、空き地、都市部の空間など、私たちの生活圏にも広く分布しており、知らぬ間に花粉を吸い込んでしまうリスクがあるのです。

特に、ブタクサの開花時期は8月下旬から10月上旬にかけてで、残暑の季節と重なります。

朝夕の風が強まる時間帯や乾燥した日は、花粉の飛散量が増えるため注意が必要です。

【参考情報】『主な花粉と飛散時期 – 1. 日本に多い花粉症』環境省

https://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/manual/2_chpt2.pdf

2.秋の花粉症の主な症状

秋の花粉症の症状は、春のスギ花粉症とほぼ同じです。代表的な症状には以下のようなものがあります。

・くしゃみ

・鼻水

・鼻づまり

・目のかゆみや充血

・喉のイガイガ感

・乾いた咳が長引く

・肌のかゆみや乾燥

特に注意したいのは、喉の違和感や咳が、風邪や喘息の症状として誤認されるケースです。

秋は朝晩の寒暖差が大きく、咳が出やすい季節でもあるため、風邪と思い込んで市販の風邪薬や咳止め薬で対処し続けてしまうことがあります。

しかし、花粉症のようなアレルギー由来の咳は、通常の風邪薬では改善しない場合が多いため、症状の経過をよく観察することが重要です。

3.秋の花粉症と間違えやすい病気

秋の花粉症は、以下のような病気や状態と混同されやすいです。

風邪

鼻水・咳・のどの痛みといった症状が共通しますが、花粉症では発熱が見られにくい点で異なります。

喘息

咳が長引く点は似ていますが、喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難がある場合は喘息を疑う必要があります。

寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)

外気温の変化によるくしゃみや鼻水が出ますが、花粉に対するIgE抗体は関与しません。

ハウスダスト・ダニアレルギー

通年性で、季節に関係なく症状が現れます。

これらの疾患と秋の花粉症を見分けるためには、発症時期、症状の持続性、改善するタイミング(例:外出から帰宅したあと)などを観察することが重要です。

◆「花粉症で咳が出る理由|風邪との違いやアレルギーとの関係」>>

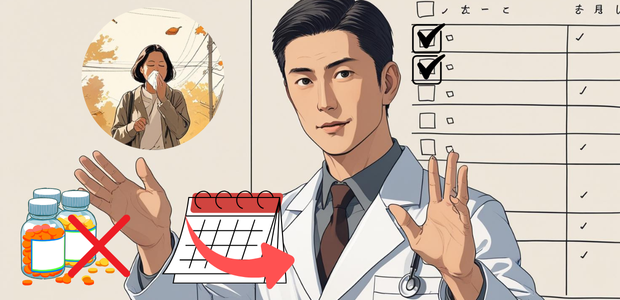

4.秋の花粉症セルフチェック

以下の項目に複数当てはまる場合、秋の花粉症の可能性があります。

・秋にくしゃみや鼻水などのアレルギー症状が出る

・市販の風邪薬で症状が改善しない

・症状が1週間以上続いている

・外出時や帰宅直後に症状が強くなる

・晴れて風が強い日に、くしゃみや鼻水がひどくなる

・喉のイガイガ感や乾いた咳が長引いている

・毎年同じ時期(8月末〜10月頃)に、似た症状が出ている

特に、朝晩の気温差や乾燥、外出先での症状悪化がある場合は、花粉症を疑う根拠になります。

誤認したまま放置すると、症状が慢性化し生活の質が低下するおそれもあるため、正しい認識と早めの対処が大切です。

◆「花粉症の症状~似ている病気や他のアレルギーとの違い」>>

5.秋の花粉症の対策・予防法

秋の花粉症を軽減するには、「室内の環境整備」「外出時の工夫」「食生活や体調管理」の3つが基本です。

5-1.室内での対策

空気清浄機の活用

HEPAフィルターを搭載した空気清浄機を使用すると、花粉やハウスダスト、PM2.5といった微細な粒子を効率よく取り除くことができます。フィルターは定期的に掃除・交換し、性能を保つようにしましょう。

室内で過ごす時間が長い秋には、空気中の花粉をできるだけ除去することが重要です。就寝中も作動させることで、夜間のくしゃみや鼻詰まりが和らぎ、質の良い睡眠につながります。

換気と掃除のバランス

花粉の侵入を防ぐためには、換気のタイミングが大切です。花粉が少ないとされる昼前の時間帯(10時頃まで)に、短時間で効率的な換気を行いましょう。

また、床やカーテン、布製ソファには花粉が付着しやすいため、こまめな掃除が欠かせません。掃除機は排気が少ないタイプを使い、拭き掃除と併用することで、再飛散を防げます。

特に玄関や窓際など、外気と接触しやすい場所は重点的に掃除しましょう。

帰宅後の対応

外から帰ったら、まず衣類や帽子に付いた花粉を玄関先ではたき落としましょう。できればすぐにシャワーを浴び、髪や肌に付着した花粉を洗い流すのが望ましいです。

難しい場合は、うがいや洗顔をして顔や口腔内に入った花粉を軽減するだけでも効果があります。

また、帰宅後に部屋着に着替える習慣をつけると、室内に花粉を持ち込む量を抑えることができます。

5-2.外出時の工夫

マスクやメガネの着用

花粉症対策の基本は、体内に花粉を入れないこと。顔の粘膜を保護するために、マスクとメガネの着用は欠かせません。

特に、花粉用に設計された高密度のフィルター付きマスクや、顔にフィットするカーブのある花粉対策メガネは、一般的なものよりも効果的です。

コンタクトレンズ利用者は、目の乾燥やかゆみが強くなりやすいため、眼鏡への切り替えも検討すると良いでしょう。

帽子や上着で露出を減らす

髪の毛や衣類は、花粉を吸着しやすい部位です。つるつるとした素材の上着や撥水加工された帽子を身につけることで、花粉の付着を減らすことができます。

また、外出先で脱ぎやすいアウターや、帰宅後すぐに洗える服装を心がけましょう。できれば、外出時に着ていた衣類は室内に持ち込まず、玄関先や洗面所で脱ぐとより効果的です。

花粉の多い時間帯を避ける

秋の花粉は、早朝と夕方に飛散量が増える傾向があります。特に、晴れて風が強い日や空気が乾燥している日は、花粉が空中に舞いやすくなります。

前日との気温差が大きい日や、雨の翌日に晴れた日なども要注意。天気予報やスマホアプリで花粉情報をチェックし、できるだけ飛散の多い時間帯や環境を避ける行動が大切です。

5-3.食生活と体調管理

抗炎症作用のある食品を取り入れる

食事の内容も、花粉症の症状を緩和するうえで見逃せません。青魚に含まれるDHAやEPAのようなオメガ3系の油には抗炎症作用があり、体内のアレルギー反応を抑えるとされています。

また、ヨーグルトなどの乳酸菌は腸内環境を整え、免疫のバランスを改善する効果が期待されます。

緑茶や紅茶に含まれるポリフェノール(特にカテキン)にも抗アレルギー作用があるとされており、日常的に取り入れると良いでしょう。

【参考情報】『Anti-inflammatory effect of epigallocatechin gallate in a mouse model of ovalbumin-induced allergic rhinitis』National Library of Medicine

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28558302/

ストレスケアと睡眠の確保

自律神経の乱れやストレス、睡眠不足は、免疫バランスを崩してアレルギー症状を悪化させる要因になります。

深呼吸や軽いストレッチ、趣味の時間を持つなど、自分に合ったリラックス法を見つけることが重要です。

また、睡眠中は体の修復が進む時間帯でもあるため、7〜8時間の十分な睡眠を確保するよう心がけましょう。

寝室の空気を清浄に保ち、枕カバーや寝具をこまめに洗うことも、快眠と症状予防につながります。

6.医療機関を受診するタイミングと治療法

「市販薬を飲んでも治らない」「生活に支障がある」などの状況がある場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

症状を長引かせないためにも、正確な診断と適切な治療が必要です。

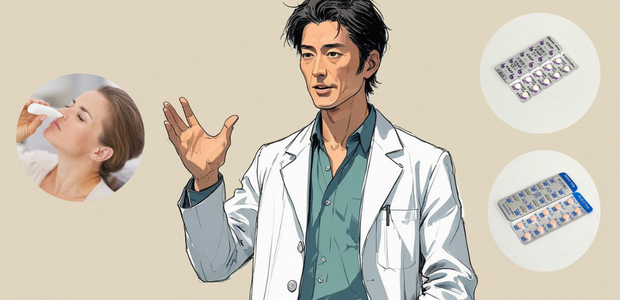

<主な治療薬>

抗ヒスタミン薬

くしゃみ・鼻水などの症状を抑える内服薬。第2世代抗ヒスタミン薬は眠気が少ないタイプも多く、日常生活を妨げにくいです。

点鼻薬・点眼薬

鼻づまりや目のかゆみなど、局所症状への対処に有効です。

ステロイド薬(内服・吸入・点鼻)

症状が強い場合に処方されますが、医師の指導のもとで適切に使用する必要があります。

7.秋の花粉症に関するQ&A

Q1:ブタクサの花粉はどれくらい飛ぶの?

A:ブタクサの花粉の飛散距離は、おおむね数十メートル程度で、スギやヒノキのように数キロ先まで飛ぶことはありません。

しかし、河川敷や工事現場の跡地、駐車場の隅など生活圏に多く自生しているため、都市部の住民こそ注意が必要です。

Q2:秋の花粉症が「食べ物」で悪化することがある?

A:ブタクサにアレルギーがある人は、メロン、スイカ、ズッキーニ、バナナなどを食べたときに、口の中がかゆくなることがあります。

これは花粉と似た構造をもつ成分による「交差反応」です。

【参考情報】『Cross-Reactivity Defined』American Academy of Allergy, Asthma & Immunology

https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/allergy,-asthma-immunology-glossary/cross-reactivity-defined

Q3:秋の花粉症は「乾燥肌」や「敏感肌」とも関係がある?

A:肌や粘膜が乾燥すると、花粉の刺激を受けやすくなります。

スキンケアや保湿も、秋の花粉症対策の一つと考えると効果的です。

8.おわりに

秋の花粉症は、春のスギ・ヒノキに比べて認知度が低いため、「風邪かな?」「喘息の前ぶれかも」と誤解されることが少なくありません。

しかし、放置しておくとQOL(生活の質)を損なうだけでなく、症状が慢性化する可能性もあります。

セルフチェックや生活環境の見直し、必要に応じて医療機関を受診することが、快適な秋を過ごすための第一歩です。