喘息で気を付けたいエアコンの上手な使い方とは?

夏場はクーラー、冬場はヒーターと、一年中エアコンをつけているというご家庭は多いと思います。

エアコンや室内空調による温度調節は、生活の質を大きく向上するための有効な手段のひとつであり、今やエアコンなしの生活は考えられないのではないでしょうか。

しかし、“クーラー病”という言葉があるように、室内空調によるデメリットも存在します。特に、気道が過敏になっている喘息患者さんにとっては、エアコンなどの室内空調の使用方法には注意が必要です。

そこで今回は、喘息患者さんに気を付けていただきたいエアコンの使い方についてお伝えします。

目次

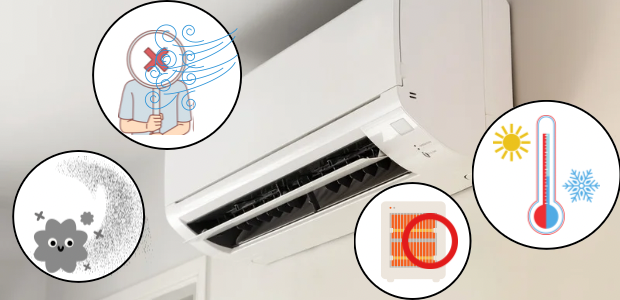

1.エアコン使用時の4つの注意点

エアコンが喘息に与える影響にはさまざまなものが考えられますので、ひとつひとつ整理して解説していきます。

1−1.温度差(寒暖差)に注意

まず注意すべきは、温度差や寒暖差です。

喘息は、気温や気圧、湿度の影響を受けることが分かっています。

特に、春や秋は梅雨や台風などで気象の変化が激しいシーズンであり、朝晩の気温が日中に比べて急激に下がります。

このような急激な温度変化によって、喘息発作が発生しやすくなります。

そのため、エアコンによって急に室温を低下させることでも、喘息発作が誘発される可能性があります。

また、エアコンの効いた暖かい部屋からエアコンのない寒いトイレなどに行く際に、突然咳などの症状が出現するケースもあります。

室内と室外の温度差が大きくなりすぎている可能性がありますので、吸入する空気の温度差を少しでも少なくするために、マスクをするなどの対策を行いましょう。

1−2.冷気に注意

温度差だけではなく、冷気そのものが喘息発作を誘発する危険性もあります。

冷たくなった空気を吸い込むことで気道がより狭くなったり、冷たい空気そのものが刺激となって咳が出るのです。

真夏の暑い時に、クーラーの温度を低く設定し、強風で一気に室温を下げたくなる場面があるかと思いますが、その冷たく冷やされた空気を吸いこむのは危険です。

せめてクーラーの冷気に直接当たらないように注意しましょう。

【参考情報】『COLD AIR AS A TRIGGER』Asthma Australia

https://asthma.org.au/about-asthma/triggers/why-does-my-asthma-get-worse-in-cold-air/

1−3.乾燥に注意

エアコンを使用する際には、室内の空気の乾燥にも注意が必要です。

乾燥した室内で長時間を過ごすと、気道の粘膜が乾いてカラカラになります。

すると、気道が過敏になるため、わずかな刺激でも発作につながるリスクが高まります。

エアコン使用時の空気の乾燥を防ぐためには、加湿器などを併用するのがおすすめです。

1−4.アレルゲンの発生に注意

エアコンの内部は湿気が溜まりやすく、カビやダニ、ほこりなどが蓄積しやすい状態になっています。

これらはアレルギーや喘息発作の原因となる物質(アレルゲン)であり、エアコンの稼働によって室内中にアレルゲンが拡散する危険性があります。

定期的なフィルターの掃除など、エアコンのメンテナンスは非常に重要です。

また、外出先など、手入れがされていないようなエアコンを見つけた時には、マスクをしたり、できるだけエアコンから遠ざかったりするなどの対策をしましょう。

乾燥予防におすすめの加湿器も、湿気によってカビの温床になったり、室温が上がりやすくなることでダニなどが繁殖したりして、気道を刺激する要因を増やしてしまう危険があります。

水回りや畳などにもカビは潜んでいます。

これらの確認もおこない、除去をすることもおすすめします。

空気清浄器も同様に注意が必要です。

除湿機能や花粉を取り除く機能などがついており、正しく使用すればその効果があるでしょう。

しかし、空気清浄機もメンテナンスを怠ると発作の原因となる花粉やハウスダストなどの物質を吸い取る力が弱くなり、余計な風によって撒き散らしてしまうことにも繋がります。

空気清浄機を置いたら安心とならず、こちらもフィルター掃除などのメンテナンスを定期的におこないましょう。

また、部屋の広さに合う空気清浄機を使用することも大切です。

ウイルス感染などを避ける手段として加湿や空気をきれいにすることはとても有効ですが、エアコンや加湿器、空気清浄機はしっかりメンテナンスして、ダニやほこりの温床とならないように注意しましょう。

【参考情報】『ぜんそくの原因物質を遠ざける』アストラゼネカ

http://www2.astrazeneca.co.jp/yourhealth/zensoku-town/family/indoor-and-outodoor/agent.html

2.さらに注意が必要な「夏型過敏性肺炎」について

「夏型過敏性肺炎」は日本特有の疾患で、エアコンの使用と深い関わりがあります。特に古い木造家屋に住んでいる方は注意が必要です。

2−1.夏型過敏性肺炎の主な症状

・しつこい咳が続く(特に乾いた咳)

・微熱や全身の倦怠感

・息切れや呼吸困難

・家を離れると症状が改善し、帰宅すると悪化する

日本呼吸器学会によると、この症状が毎年繰り返し出現し、5年以上放置すると「肺線維症」に進行するリスクがあります。

肺線維症になると、治療を行っても元の健康な肺に戻すことが難しくなります。

2−2.夏型過敏性肺炎の原因

「トリコスポロン」と呼ばれる真菌(カビ)が主な原因です。このカビは以下の条件で繁殖します。

・温度25℃以上、湿度60%以上の環境

・湿気が多く風通しの悪い場所

・古い木造家屋や畳が敷かれた室内

エアコン内部は湿度が90%以上になることがあり、カビの繁殖に最適な環境となります。エアコンの風によってカビの胞子が室内に拡散されるため、正しいメンテナンスが重要です。

【参考情報】『過敏性肺炎診療指針2022』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20220411100000.html

3.科学的根拠に基づく予防対策

厚生労働省や東京都福祉保健局のガイドラインに基づく、エアコン由来の健康被害を防ぐための具体的な対策をご紹介します。

<適切な湿度管理>

室内の相対湿度を50~60%に保つことが重要です。

湿度が40%を下回ると気道粘膜が乾燥し、60%を超えるとカビやダニが繁殖しやすくなります。

湿度計を使用して日常的に確認し、加湿器や除湿器を適切に使用しましょう。

<送風運転によるエアコンの内部乾燥>

冷房や除湿運転終了後は、必ず30分以上の送風運転を行ってください。

これにより、エアコン内部の湿気を除去し、カビの繁殖を大幅に抑制できます。

<定期的なフィルター清掃>

エアコンフィルターは2週間に1度を目安に清掃してください。

掃除機で吸い取るか、水洗いと中性洗剤の使用が効果的です。

フィルターが汚れていると、アレルゲンの放出だけでなく、エアコンの運転効率も低下します。

【参考情報】『健康・快適居住環境の指針』東京都福祉保健局

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/web_zenbun1

【参考情報】『(カビ)及びダニ対策について』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/150522.pdf

【参考情報】『建築物環境衛生管理基準について』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/

これらの対策を実践することで、エアコンを安全に使用しながら、快適な室内環境を維持できます。

症状が改善しない場合や悪化する場合は、早めに呼吸器専門医にご相談ください。

4.エアコンと咳に関するよくある質問

エアコンによる咳でお悩みの患者さんから、診察時によく寄せられる質問をまとめました。症状の理解と適切な対処にお役立てください。

4-1.咳が止まらない時の応急処置はありますか?

A. 以下の応急処置を試してみてください

<即座にできる対処法>

・気道の乾燥を防ぐため、温かい飲みで水分を十分に補給する

・気道を開き呼吸を楽にするため、横向きの姿勢で寝る

・喫煙習慣のある方は、喫煙を控える

4-2.子どもや高齢者は特に注意が必要ですか?

A. はい、以下の理由で特別な注意が必要です

<小児の場合>

・免疫システムが未発達のため、カビやアレルゲンの影響を受けやすい

・症状を正確に訴えられないため、保護者の観察が重要

<高齢者の場合>

・免疫機能の低下により、レジオネラ症などの重篤な感染症リスクが高い

【参考情報】『レジオネラ菌』日本冷凍空調学会

https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/147.html

5.おわりに

エアコンを使って温度を一定に保つことは、温度差の苦手な喘息患者さんにとって、とても有効な手段です。

しかし、エアコンは空気の流れを使って室内温度を調節する仕組みであるため、どうしても冷気を放出したり、ほこりをまき上げたりする原因となってしまいます。

エアコンから出る空気に直接当たらないことなどを意識するのはもちろん、冬場には床暖房やハロゲンヒーターを使うなど、空気や風を使わない温度調節もあわせて活用しましょう。

に注意-1.png)