肥満による睡眠時無呼吸症候群の症状を改善する食事・栄養の摂り方

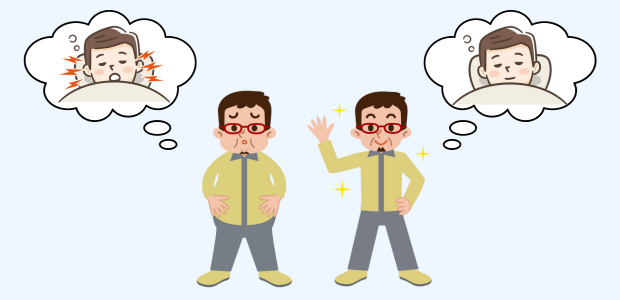

肥満の人は、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすい状態にあるため、減量することでいびきや無呼吸などの症状が改善し、睡眠時無呼吸症候群の重症度が下がる可能性があります。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群と肥満の関連を解説し、減量に有効な食事の仕方や栄養の摂り方、減量の効果について説明します。

1.睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群とは、寝ている間に呼吸が止まったり浅くなったりすることを繰り返す病気です。代表的な症状は、毎日のように起こる激しいいびきや日中の眠気です。

1998年の保険適応以来、患者数は増加傾向にあり、2020年時点で50万人を超えたと言われています。またその半数以上を、60歳未満の青壮年層が占めています。

【参考情報】『睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/publication/file/guidelines_sas2020.pdf

病気の原因はいくつかありますが、主な原因は肥満です。肥満になると、首回りや舌にも脂肪がついて、空気の通り道である気道が塞がれて狭くなるため、呼吸がしにくくなるのです。

この病気を放っておくと、以下のような影響や、脳梗塞や心筋梗塞など命にかかわる重大な合併症を引き起こす恐れもあります。

【身体的影響】

・生活習慣病

・循環器疾患

・脳血管障害

・精神疾患

【社会的影響】

・集中力低下

・作業ミス

・交通事故

◆「睡眠時無呼吸症候群と運転業務の関連」について>>

2.肥満とは

肥満とは、体に過剰な脂肪が蓄積し、体格指数(BMI)が25以上である状態を指します。

【参考情報】『BMIと適正体重』高精度計算サイト・keisan(カシオ計算機)

https://keisan.casio.jp/exec/system/1161228732

肥満には、お腹の周りに脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」と、皮下組織に脂肪が蓄積する「皮下脂肪型肥満」の2種類がありますが、内臓脂肪型肥満の人は、睡眠時無呼吸症候群になりやすいことがわかっています。

【参考情報】『Visceral fat accumulation as an important risk factor for obstructive sleep apnoea syndrome in obese subjects』National Library of Medicine

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9042088/

3.睡眠時無呼吸症候群と肥満の関係

睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、自分では気づかなくても夜中に何度も呼吸が止まって目を覚ましています。そのため、知らず知らずのうちに睡眠不足になっています。

睡眠不足になると、食欲を抑えるホルモン「レプチン」が減少し、食欲を増すホルモン「グレリン」が増加します。そのため、ますます太りやすくなるという悪循環が生じてしまいます。

【参考情報】『肥満症と睡眠障害』日本内科学会雑誌 第100巻 第4号

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/4/100_966/_pdf

この悪循環を断ち切るには、病気を治療して質のいい睡眠を取り戻すとともに、減量により適正な体重に落とすことが大切です。

4.肥満のある睡眠時無呼吸症候群患者の食事傾向

肥満のある睡眠時無呼吸症候群の方の食事について調べた研究によれば、患者さんの食生活には下記のような共通点があると報告されています。

・平均値以上のカロリー摂取している

平均値以上のカロリーを常日頃から摂取していると、消化しきれなかったカロリーは脂肪として身体に蓄積されてしまいます。

・間食やつまみ食いをする

量がわずかであっても習慣的に摂取しているなら、太りやすい環境を作り出してしまうことになります。

・イライラ食いや気晴らし食いをする

ストレス発散として暴飲暴食に走る人もいるでしょう。

食べ過ぎやお酒には大量のカロリーを摂取するため、体重増加、肥満体型につながります。

・お腹いっぱいに食べないと気が済まない

満腹感がないと気が済まない人は、習慣的につまみ食いをしたり、ダイエットが続かなかったりする傾向があります。

こういった食生活を見直すことで、肥満を改善するとともに、睡眠時無呼吸症候群の症状を軽減できる可能性があります。

【参考情報】『睡眠時無呼吸症候群患者の食行動調査と食事内容の栄養学的分析』日本職業・災害医学会会誌Vol.51No.5(2003)

http://www.jsomt.jp/journal/pdf/051050353.pdf

5.肥満を改善する食事

肥満を改善する食事の摂り方として、下記のような方法があります。

・食事は腹八分目にする

一日に必要な推定エネルギー量を超えないような食事量を心がけましょう。

自分にあったカロリーは、日本医師会のサイトで計算ができますのでご参考ください。

【参考情報】『1日に必要なカロリー 推定エネルギー必要量』日本医師会

https://www.med.or.jp/forest/health/eat/01.html

・糖質や脂質は控えめにする

糖質や脂質は肥満の原因となりやすいので、取りすぎに注意しましょう。

一日に必要な推定エネルギー量のうち、糖質を50〜65%、脂質を20〜30%、タンパク質を13〜20%の割合で摂取することが肥満症の改善において推奨されています。

【参考文献】「肥満症の治療とその管理」日本肥満学会

https://www.jasso.or.jp/data/magazine/pdf/medicareguide2022_09.pdf

・三食規則正しく食べる

朝食を抜いたり、寝る直前に食事を取ると体脂肪が蓄積されやすくなります。

三食規則正しく食べることで、寝る直前の食欲や、体脂肪の蓄積を抑えることができます。

【参考情報】『朝食欠食と生活習慣病』文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/syokuseikatsu/kyouzai06/011.pdf

・食事はサラダや汁物から食べる

米やパン、麺などの主食から食事を取ると、血糖値がグンと上昇し、「血糖値スパイク」を引き起こしやすくなります。

血糖値スパイクが起きると、脂肪の合成が促進され、太りやすくなることが分かっています。

サラダや汁物から食事を取ることで、血糖値の急な上昇を防ぐと同時に、糖質の過剰な摂取も防ぐことができます。

・よく噛んでゆっくり食べる

よく噛んで食べることで、食事の味や風味をより感じることができ、少量の食事でも満足感を感じることができるため、摂取するエネルギー量を減らすことができます。

・間食をする際はナッツ、フルーツ、タンパク質を選ぶ

1日の間食の総エネルギー量は80~160kcalに抑えましょう。

その上で、ナッツ、フルーツ、タンパク質を選ぶことがポイントです。

ナッツは、普段の食事で不足しがちなマグネシウムや良質な油を取ることができ、フルーツはビタミンや食物繊維が取れます。

タンパク質は、間食と一緒に取ることで、血糖値を抑えてくれる働きがあります。

・糖分の多い飲み物は避ける

清涼飲料水などには、多くの糖分が含まれていますので、取りすぎには注意しましょう。

たとえ「カロリーゼロ」と記載されていても、実際はカロリーゼロではなく100ml中5kcal未満は含まれており、血糖値を上昇させる原因となります。

また、「糖類ゼロ」の記載にも注意が必要です。

「糖類ゼロ」は「糖質ゼロ」と違い、人工甘味料が使用されており、一部の人工甘味料は血糖値を上昇させます。

・お酒は控えめにする

アルコールの摂取は肥満の原因になるので、控えましょう。

アルコールは肝臓で分解されますが、アルコールを分解している間、肝臓では他の働きが後回しになります。

その結果、肝臓で分解されなかった脂質や糖質が中性脂肪となり、身体に蓄積されるのです。

・食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの栄養をバランスよく摂取する

食物繊維やミネラルは、血糖値をコントロールするのに有効な栄養素です。

また特にビタミンBは、糖質やタンパク質をエネルギーにする際や、脂質の代謝に必要な栄養素です。

そのため、糖質、脂質、タンパク質と合わせて、これらの栄養素もバランスよく摂取することが重要です。

まずはできそうなことから始め、徐々にできることを増やし、肥満になりにくい食生活を定着させましょう。

外食時は野菜の多いメニューを積極的に選び、ご飯やパン、麺類の割合は減らしましょう。

【参考情報】『肥満が気になる方へ』実践食育ナビ|農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/yun/message1.html

6.減量によって期待できる効果

BMIが下がると、睡眠時無呼吸症候群の重症度を示す無呼吸低呼吸指数(AHI)が下がる傾向があることがわかっています。

また、睡眠時無呼吸症候群の合併症である高血圧や脳卒中、脳梗塞、糖尿病といった病気は肥満と関連があるため、これらの病気の予防や改善にもつながるでしょう。

◆「合併症」について詳しく>>

◆「睡眠時無呼吸症候群と糖尿病の関係」について詳しく>>

◆「睡眠時無呼吸症候群と脳梗塞の関係」について詳しく>>

7.おわりに

肥満は、睡眠時無呼吸症候群を発症するリスクを高め、重症化を招きます。医師から肥満を指摘された人や、BMIが25以上の人は、適正な体重を目指して減量に取り組んでください。

ただし、無理な減量は体によくないので、時間をかけて少しずつ体重を落としていきましょう。