お酒で喘息は悪化する?症状が出る原因とお酒との付き合い方

連日の飲み会や仕事の接待でお酒を飲んだ翌朝、「咳が止まらない」「ゼーゼーと息苦しい」といった経験はありませんか?

楽しくお酒を飲んでいるはずが、実はアルコールが原因で喘息(ぜんそく)の症状を悪化させてしまうことがあります。

本記事では、お酒によって喘息の症状が出る原因と対策を解説します。

目次

1. 喘息とアルコールの関係:飲酒で悪化する症状とメカニズム

仕事上の付き合いで避けられない「飲み会」ですが、喘息のある人にとって飲酒は注意が必要です。

実はアルコール(お酒)をきっかけに喘息発作が誘発・悪化する場合があり、ある調査では日本人喘息患者の67%が「飲酒によって喘息症状が悪化した」と回答しています。

まずは、喘息持ちの方がお酒で症状が出るメカニズムを見ていきましょう。

【参考情報】『アルコール誘発喘息』J-Stage

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/57/1/57_KJ00004840309/_pdf

1-1. 飲酒で起こる喘息症状

お酒を飲んだ直後や飲酒中に咳込んだり、ゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)が急に現れたら、「アルコール誘発喘息」を起こしている可能性があります。

これは通常の喘息発作と同じく、気道(空気の通り道)の炎症や収縮によって咳や息苦しさ(呼吸困難)などの症状が出るものです。

お酒の席で突然このような症状が現れた場合、アルコールが引き金になっているかもしれません。

◆「咳が止まらないのは、お酒のせい?アルコール誘発喘息について」>>

【参考文献】“Alcohol‐induced respiratory symptoms are common in patients with asthma” by National Library of Medicine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018190/

1-2. ヒスタミンと気道収縮のメカニズム

では、なぜ飲酒で喘息症状が引き起こされるのでしょうか。

その大きな理由が体内で生じる「ヒスタミン」にあります。

アルコール(エタノール)は肝臓で分解される際にアセトアルデヒドという有害物質が生成され、このアセトアルデヒドが体内でヒスタミンという物質を増やす作用を持つのです。

ヒスタミンはアレルギー反応に関与する物質で、気管支の平滑筋(へいかつきん)を収縮させ気道を狭くする働きがあり、その結果として喘息の咳やゼーゼーという症状を誘発します。

つまり、お酒を飲むと体内でヒスタミンが過剰になり、気道が狭まって喘息発作が起きやすくなるのです。

【参考情報】『ア ル コ ー ル (飲 酒 )誘発喘息の 発症機 序に 関す る 研究』J-Stage

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/40/9/40_KJ00001624460/_pdf/-char/ja

1-3. 日本人は要注意?アルコール分解酵素と体質

飲酒による喘息悪化は特に日本人を含む東洋人に多い現象とされています。

その理由の一つは、アルコールを分解する酵素(アルコール脱水素酵素やアルデヒド脱水素酵素)の活性に体質差があるためです。

日本人の約半数はアセトアルデヒドを分解する酵素(ALDH2)の働きが弱いか欠損しており、体内にアセトアルデヒドが残りやすい体質といわれます。

その結果、ヒスタミン増加の影響も強く受けてしまい、飲酒後に喘息症状を起こしやすくなるのです。

実際、欧米人に比べて日本人に「お酒で悪酔いや二日酔いしやすい人」が多いのも、この酵素活性の違いが一因です。

1-4. アルコールで喉が乾燥する影響も

アルコールは利尿作用があり、飲酒により体の水分が失われがちです。

またアルコール分解に水分を消費するため、さらに体内の細胞から水分が奪われてしまいます。その結果、喉や気道の粘膜が乾燥しやすくなり、刺激を受けて咳が出やすくなるのです。

就寝中は口の中や喉が渇きやすく、飲み会で深酒した翌朝に咳込みやすいのはこの乾燥が一因です。

2. 症状が出やすいお酒の種類とその理由

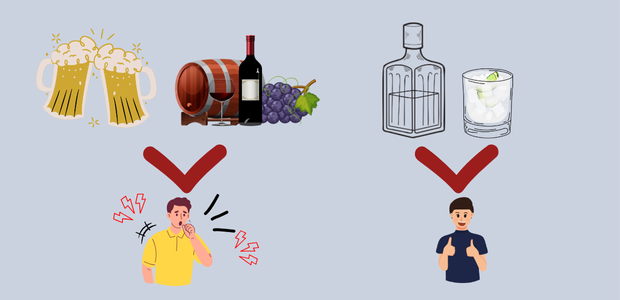

一口にお酒と言っても、ビール、日本酒、ワイン、ウイスキーなど種類はさまざまです。

実はお酒の種類によって、喘息症状が出やすいものと比較的出にくいものがあります。

ここでは、ビールやワインなど代表的なお酒について、喘息への影響を解説します。

2-1. ビール:添加物と大量摂取によるリスク

ビールは日本の飲み会でも定番ですが、喘息持ちの方には注意が必要な飲み物です。

理由の一つは、ビールに含まれる保存料(酸化防止剤)としての亜硫酸塩です。

ごく微量なら健康への影響はありませんが、重度の喘息患者さんでは極めて少量でも発作を起こす場合があります。

ある研究では、喘息患者の約5~10%が亜硫酸塩に反応して喘鳴や咳などの症状を経験すると報告されています。

ビールは亜硫酸塩含有飲料の一つであり、敏感な方にとってはビールのごくわずかな亜硫酸ガスを吸い込むだけでも気道が刺激される可能性があります。

またビールは一度に飲む量が多くなりがちで、結果としてアルコール摂取量・アセトアルデヒド生成量が増え、前述のヒスタミン増加作用も強まりやすいです。

さらに、ビールの原料である麦(大麦)へのアレルギーを持つ人では、ビール摂取後に喘息発作や体のかゆみが出ることもあります。

2-2. ワイン(赤ワイン・白ワイン):ヒスタミンと亜硫酸塩のダブル作用

ワインは喘息症状を誘発しやすいお酒として特に知られています。

とりわけ赤ワインは要注意で、その理由はヒスタミンと亜硫酸塩の含有量がともに高いためです。

ワインは醸造の過程でヒスタミンなどの生体アミン類が生成されますが、一般に白ワインより赤ワインのほうがヒスタミン含有量が多い傾向にあります。

さらにワインには保存料として亜硫酸塩(二酸化硫黄)が添加されており、特に白ワインは酸化を防ぐ目的で比較的多くの亜硫酸塩が使われます。

このヒスタミン+亜硫酸塩の二重の刺激が、敏感な喘息患者さんにとっては気道を狭めてしまう誘因になりうるのです。

実際、ワインを飲むと喘息症状が出る人は非常に多く報告されています。ある調査では、一般人の約10%がワイン(特に赤ワイン)による何らかの過敏反応を経験しており、その多くは呼吸器症状だったとされています。

もし飲酒時に毎回ワインで咳込むようであれば、亜硫酸塩無添加のワインやオーガニックワインに変えてみる、あるいはワインそのものを控えることも検討しましょう。

【参考文献】”Alcoholic drinks: important triggers for asthma” by American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (via J Allergy Clin Immunol)

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(00)25009-4/fulltext

2-3. 蒸留酒(ジン、ウォッカなど)

ビールやワインに比べると、蒸留酒(ジン、ウォッカ等)は喘息症状を起こしにくい傾向があります。

蒸留酒は醸造酒と異なり不純物が少なく、ヒスタミンの含有量が低いためです。

実際にジンやウォッカなどのクリアなお酒はヒスタミンレベルが低く、ビールやワインから切り替えることで症状が軽減する場合があります。

ただし、「蒸留酒ならいくら飲んでも安心」というわけではありません。蒸留酒でもアルコールそのものは含まれるため、飲み過ぎればアセトアルデヒド蓄積によるヒスタミン増加は起こり得ます。

またカクテルのように蒸留酒に果実やシロップ(保存料含む)を混ぜた飲み物では、その添加物が引き金となる可能性もあります。

さらに日本酒や梅酒など醸造酒全般にも亜硫酸塩は含まれることがありますので注意が必要です。

自身がどの種類・どの量のお酒で症状が出やすいかを把握しておくことが大切です。

3. 飲み会後に喘息症状が悪化したとき把握しておくべきポイント

「昨夜飲み会でお酒を飲んだら、今朝になって喘息が悪化している気がする…」そんなとき、どのように対処すれば良いでしょうか。

ここでは、飲酒後に咳やゼーゼーが増えた場合のチェックポイントを解説します。自分の体調を振り返りながら確認してみてください。

3-1. 症状の振り返り:本当に喘息が悪化している?

まずは現在の症状を冷静に振り返ることが大切です。

具体的には、以下の点をチェックしてみましょう。

・咳や喘鳴の有無:

普段と比べて咳が出ていないか、呼吸時に「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音がしていないか確認します。これらが見られれば気道が狭くなっている兆候です。

・息苦しさ:

階段を上ったり軽く体を動かしたとき、息切れしやすくなっていないか感じてみましょう。飲酒翌朝に息苦しさが強い場合、夜間に発作気味だった可能性もあります。

・痰(たん)の状態:

痰が絡んで苦しい場合は、前夜のアルコールによる脱水で喉に粘液が溜まっているのかもしれません。水分をとって痰を出しやすくしましょう。

◆「痰がからみ、咳が止まらない時に考えられる呼吸器の病気」>>

上記のように症状が普段より明らかに悪化している場合、「アルコールで喘息が誘発された可能性が高い」と判断できます。

その際は無理せず安静にし、次の項目で述べる対策を試みてください。

3-2. 飲酒状況の振り返り:原因になりそうな要素は?

症状だけではなく、前夜の飲酒状況も思い出してチェックしてみましょう。

以下のポイントが当てはまらないか確認してください。

・飲酒量が多すぎなかったか? …

深酒や急ピッチの飲酒はアセトアルデヒドの蓄積を招きやすく、発作のリスクを高めます。適量を超えていなかったか反省しましょう。

・飲んだお酒の種類は? …

ビールや赤ワインなど喘息を悪化させやすい種類を多く飲んでいなかったか振り返ります。特定の種類を飲んだ翌日に毎回症状が出るなら、原因の有力候補です。

・喫煙環境にいなかったか? …

飲み会の席で他人のタバコの煙を吸ってしまうと、それ自体が強力な喘息トリガーになります。喫煙可の居酒屋で過ごした場合は煙の影響も考えられます。

・睡眠時のケアは十分か? …

帰宅後、酔ってそのまま横になり十分な喉の保湿対策をしなかった場合、夜間に喉が乾燥して咳込んだ可能性があります。

これらの要因のいずれかに心当たりがあれば、今後同じ状況を避ける工夫をすることで症状悪化を防げる可能性があります。例えば「次回から乾杯のビールは一口で済ませる」「喫煙者の隣は避ける」など具体的な対策を考えてみましょう。

【参考情報】『たばこの煙で発作が起こることがありますか?』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/child/09_09_04.html

3-3. 症状が続くなら早めに受診を

飲酒後の喘息症状が一時的で軽いものであれば、自宅で安静にし、水分補給や常備薬の吸入(医師から指示されている場合)などで経過を見ることもできます。

しかし、咳やゼーゼーがいつまでも治まらない、息苦しさが強いといった場合は、自己判断せず早めに呼吸器内科を受診することをおすすめします。

実際、「お酒を飲むと毎回咳が止まらなくなる」という人は、一度専門の医師に相談し検査を受けた方が良いでしょう。

飲酒後に症状が現れるからといって必ずしもアルコールだけが原因とは限らず、他の呼吸器疾患が隠れている可能性もあります。

専門医による検査で原因を特定し、適切な治療やアドバイスを受けることが大切です。

4. 喘息持ちでも安心な飲み方・お酒との付き合い方

「仕事上どうしても飲まなければいけない…でも喘息が心配」という方に向けて、喘息持ちでも安心してお酒と付き合うためのポイントをまとめます。

飲酒そのものをゼロにできなくても、工夫次第でリスクを減らすことが可能です。

4-1. 喘息をしっかりコントロールしておく

まず大前提として、日頃から喘息のコントロールを良好に保っておくことが重要です。

普段から治療薬(吸入ステロイド薬など)を医師の指示通り使用し、発作の起きにくい状態を維持しましょう。

喘息の調子が安定していれば、多少の飲酒であっても大きく崩れるリスクは下がります。

逆にコントロール不良の状態で飲酒すると、わずかな刺激にも反応し発作につながりやすくなるため、「今日は調子が悪いな」と感じる日は無理にお酒の席に参加しない決断も必要です。

また、飲み会の前には喘息の頓服薬(発作治療薬)を携帯し、万が一の症状悪化に備えておきましょう。

周囲の信頼できる同僚にも喘息持ちであることを伝え、発作時の協力をお願いしておくと安心です。

4-2. お酒の種類と量を工夫する

前述のように、お酒の種類によって喘息への影響は異なります。

具体的には以下の工夫が考えられます。

・ヒスタミン・亜硫酸塩の少ないお酒を選ぶ:

ビールや赤ワインよりも、蒸留酒(ジン、ウォッカなど)や白ワインの方が比較的リスクは低めです。乾杯の定番ビールも、ノンアルコールビールに差し替えることが可能ならその方が安全です。

・酒量は控えめに:

コントロールが良い場合でも「少量の飲酒なら問題ない」とされていますが、過度の飲酒は避けるに越したことはありません。特に短時間での大量飲酒は厳禁です。ゆっくりマイペースで飲み、酔いが回ってきたらそれ以上飲まない勇気を持ちましょう。

なお、「お酒は百薬の長」という言葉もありますが、これは適量を守った場合の話です。喘息持ちの方はくれぐれも無理な深酒をしないよう心掛けてください。

4-3. 水分補給と環境にも気を配る

飲酒時・飲酒後の水分補給は喘息悪化予防に効果的です。

アルコール摂取による脱水で喉が乾燥すると発作を招きやすいため、チェイサー(水)を飲みながらアルコール度数を薄めるようにしましょう。

特に寝る前にはコップ1杯の水を飲んでから休むだけでも翌朝の喉の潤いが違います。

また飲み会の環境選びも重要です。

タバコの煙が充満する店は避け、、冬場であれば席が乾燥していないかにも注意し、乾燥がひどい時はマスクを着用したり席替えを申し出るのも一つの方法です。

自衛策を講じて、できるだけ喘息の引き金を減らす工夫をしましょう。

4-4. 無理せずノンアルコールで楽しむ勇気

どうしても体調が不安なときや、飲み会が続いているときは、無理せずノンアルコール飲料で乗り切る決断も大切です。

最近では各種ノンアルコールビールやノンアルカクテルが市販されており、周囲と一緒に飲んでいる気分を味わいながら健康を守ることができます。

職場の付き合いとはいえ、自分の体は何より大切です。「実は喘息があって、今日は薬を飲んでいるのでノンアルにします」等と正直に伝えれば、相手も理解してくれるはずです。

時にはお酒をお休みすることも含めて、自分なりの「お酒との付き合い方」を見直してみましょう。

5. おわりに

お酒と喘息の関係について解説してきました。飲酒が引き金で喘息症状が現れたり悪化したりすることは珍しくありません。

仕事や付き合いでお酒を飲む機会が多い方も、ぜひこの記事を参考にご自身の飲酒量・酒の種類を見直してみてください。

喘息の症状が長引く場合は早めに専門医に相談しましょう。