春夏秋冬…季節の変化に注意して喘息発作を予防!

喘息の発作は、季節の変わり目や急に気温が下がる日に起こりやすいといわれています。

喘息は、アレルギーなどが原因となり、空気の通り道である気道に慢性的な炎症が生じ、気道が狭くなり空気が通りにくくなる病気です。

現在の医学では完治することが難しい病気で、健康な人と変わらない生活

を送るために、日々の薬物治療と自己管理を継続して行う必要があります。

喘息の症状としては、咳や痰、息苦しさ、喘鳴(ぜんめい:ゼーゼー、ヒューヒューといった呼吸器音)、喘息発作などがあげられます。

それらの症状は、なぜ季節の変わり目や急に気温が下がる日に起こりやすい出やすいのでしょうか?

この記事では、その理由と対策法を紹介します。

目次

1.なぜ秋に喘息発作が起こりやすいのか

秋になると、当院にも喘息の患者さんが駆け込んでくることが増えます。

特に、しばらく来ていなかった方は、急に調子が悪くなることがあるようです。

その理由は4つ考えられます。

◆「秋になると咳が出る・増える原因と対策」について詳しく>>

1-1.急に気温が下がる

夏から秋になると急に気温が下がり、空気が冷たく乾燥します。

喘息の人は気道が炎症を起こして刺激に敏感になっているため、冷たい空気を吸い込み、気道が急に収縮することや、乾燥した空気を吸いこむことが気道の刺激となり、発作に繋がります。

実際、前日と比較して3℃以上の気温低下や、過去5時間以内に3℃以上の気温低下があった時に、喘息発作が起きやすいと言われています。

同じように、温かい部屋からいきなり寒い外に出たり、エアコンの冷たい空気を急に吸い込んだりした時にも、発作が起きることがあります。

1日のうち気温が一番下がる夜中から朝方にかけても、発作が起こりやすくなります。

これには自律神経の働きが関係しています。就寝中はリラックスを司る副交感神経の働きが強くなり、自然と気管支が狭くなりがちです。

ただでさえ発作が起きやすい状態となっているところに、明け方の冷え込みが重なることで発作につながると考えられています。

まだまだ暑いと思っていても、夏の終わりから秋の始めの時期は、睡眠中の体は意外と冷えていることが多いものです。

寒さを体感していなくても、夏用のパジャマや寝具は早めに温かいものに切り替え、体を冷やさないようにしましょう。

【参考情報】『天気とぜん息の関係を知っておきましょう』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/column/202207_2/

【参考情報】『喘息コントロールに影響を与える季候についての検討』J-Stage

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/62/2/62_KJ00008610121/_pdf

1-2.ハウスダストが溜まりやすい

ダニは、温度と湿度が高い夏に大繁殖するので、秋頃にはダニの死骸やフンといったハウスダストが部屋の至る所に溜まっています。

ダニは温度20~30℃、湿度60%以上の高温多湿を好むので、6~8月に発生のピークを迎えます。8~10月になると、さらにダニの糞や死骸が蓄積し、アレルゲン(アレルギーの原因物質)量がピークになります。

特にダニアレルギーは、生きているダニそのものよりも、ダニの死骸や糞が原因となる場合が多く、これらが気道への刺激となって喘息発作を引き起こします。

それらがホコリと一緒に舞い上がったものを吸い込んでしまうと気道への刺激となり、喘息の発作が起こりやすくなります。

残念ながら、ダニを家の中から完全になくすことはできません。

しかし、「床」と「寝具」を重点的にお手入れすれば大きく数を減らすことはできるので、できるだけこまめに掃除をしましょう。

【参考情報】『ダニとアレルギーの関係』大阪府

https://x.gd/P75YB

【参考情報】『実践しよう!悪化因子への対策』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/kodomonozensoku/taisaku.html

1-3.風邪をひきやすくなる

秋になって温度や湿度が下がると、風邪やインフルエンザのウイルスは動きが活発になります。

これらの呼吸器感染症にかかると、それをきっかけに喘息症状が悪化することが多いのです。

◆「風邪が喘息に与える影響と2つの病気の関係」について詳しく>>

【参考情報】『Asthma: Limit asthma attacks caused by colds or flu』Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/in-depth/asthma/art-20043943

肌寒くなってきたら、マスクを着用してのどの乾燥を防ぎ、手洗いも忘れずにして、感染を防ぎましょう。

1−4.秋花粉

秋は花粉の出やすい季節で、秋によく出るブタクサやヨモギの花粉は、春によく現れるスギ花粉よりも花粉のサイズが小さいため、気管まで入り咳や喘息などの気管支の症状を起こしやすい特徴があります。

環境再生保全機構の『成人ぜん息Q&A』によると、花粉は気道に入るとアレルギー反応を引き起こし、喘息症状が悪化しやすいことが記載されています。

秋にはブタクサやヨモギなどの花粉が飛散し、これらが喘息患者にとって発作の引き金となることがあります。

お住まいの地域で秋花粉が飛んでいる時期に喘息発作が出るなどの症状が気になる方は、花粉症の検査もしてみることをおすすめします。

花粉の影響を受けないために、花粉の飛散量が多い日は外出を控えるようにしましょう。

どうしても外出する際には花粉の吸い込みを防ぐためにマスクを着用し、外出後は玄関に入る前に衣服をはたいて花粉を落としたり、着替えや洗髪を行ったりして、花粉を室内へ持ち込まないようにしましょう。

【参考情報】『成人ぜん息Q&A』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/qa/sick.html

1-5.雷雨喘息

秋は台風やゲリラ豪雨が多い季節です。

近年注目されているのが「雷雨喘息」という現象で、雷や突風、湿度変化などにより、花粉やカビの胞子、PM2.5などの粒子が微細化され、通常よりも深く肺の奥まで侵入しやすくなります。

また、雷による電気エネルギーは大気中の酸素をオゾンに変える働きがあり、オゾンが気道に刺激を与えるため、喘息が悪化すると言われています。

雷雨喘息の対策としては、台風接近時や雷雨予報が出ている日は外出を控え、窓を閉めて室内で過ごすことが重要です。

2.どんな時に急に気温が下がるのか

秋以外にも喘息の発作は、季節の変わり目や気候の不安定な時期に起こりやすいことがわかっています。

例えば、梅雨や秋雨の時期、移動性高気圧や台風が近づいた時、寒冷前線が通過する時に症状が悪化しやすくなります。

気温が前日より5℃以上変化する場合も注意が必要です。

ここからは、気を付けるべき気候について紹介していきます。

2-1.寒冷前線が通過した後

冷たい空気のかたまりと温かい空気のかたまりがぶつかった時、冷たい空気は温かい空気の下を這うように地表付近を吹き抜けます。

このとき、温かい空気は上空に押し出され積乱雲となり、強いにわか雨が降ったり、雷が起きたりすることがあります。

冷たい空気が急に吹き出したり、上空に黒い雲ができていたりする場合は、上着をはおったりマスクを着用するなどの対策をして、なるべく体を冷やさないようにしましょう。

【参考情報】『温暖前線、寒冷前線の 教師用解説書仕組み』JICA – 国際協力機構

https://www.jica.go.jp/Resource/english/our_work/thematic_issues/education/materials/science/mozambique/01/tn44q1000000w8bx-att/science_tgb_096.pdf

【参考情報】『寒冷前線と温暖前線は、どうちがうの?』気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/kids/kids/faq/a5_20.html

2-2.夜空に雲がない日の翌朝

夜になると、昼間のうちに温められた空気が、地面から空に向かって逃げていきます。この現象を「放射冷却」といいます。

放射冷却が起こっても、夜空に雲があれば、逃げた空気が雲にぶつかってまた地面へ帰っていくのですが、雲がないと温かい空気がどんどん逃げていってしまうため、朝方が冷え込みます。

夜空に雲がなく晴れていて、月や星がよく見える日は、寝室に暖房のタイマーをセットするなどの工夫をして、朝方に体が冷えないようにしましょう。

【参考情報】『放射冷却(ほうしゃれいきゃく)って何?』はれるんランド|気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/kids/kids/faq/b1_02.html

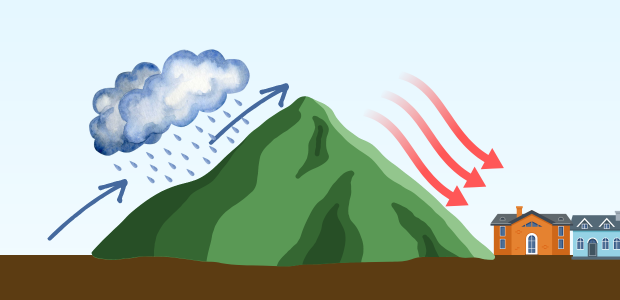

2-3.フェーン現象が起きた時

湿った空気が山を越えると、乾いた熱い空気団となって山の反対側に吹き込みます。この現象を「フェーン現象」といい、春や夏に日本海側で多く発生します。

フェーン現象が起きると、気温が急激に上がるほか、空気が乾燥します。鼻やのどの粘膜も乾燥しやすくなるので、加湿器やマスクで保湿を心がけましょう。

◆「咳・喘息に効果のある加湿器の選び方」について詳しく>>

【参考情報】『フェーン現象』気象庁

https://www.data.jma.go.jp/cpd/j_climate/hokuriku/column01.html

3.1年を通してできる喘息発作を減らす対策

湿度は1年を通して、40~60%くらいを保ちましょう。

湿度が40%未満になると、気道の粘膜が荒れ、喘息の発作が起こりやすくなりますし、湿度が60%を超えると、ダニやカビが繁殖しやすくなるので、これらをアレルゲンとした発作が起こりやすくなります。

湿度が高くなる梅雨の季節は、除湿機を活用するなどして対策を行うとともに、布団乾燥機や布団クリーナーを利用して、寝具のダニ退治もこまめに行うようにしましょう。

空気が乾燥する秋や冬は、加湿器を利用したり、濡れたタオルを室内に干したりなどの対策をして、快適な湿度を保ちましょう。

ちょっとした加湿器であれば、水を入れたコップにペーパーナプキンを差し込んで、簡単に作ることができますのでおためしください。

部屋を換気して空気の入れ替えをおこなうこともお忘れなく。

◆「加湿器の使い方の注意点」について詳しく>>

◆「咳が止まらない時こそ乾燥に注意!」について詳しく>>

4.おわりに

天気の変化を防ぐことはできませんが、変化が起こる時期や、天気の変わり目を知ることで、喘息発作を予防する対策をとることはできます。

特に秋は一年の中で最も喘息が悪化しやすい時期とされており、寒暖差、ダニの死骸やフン、風邪やインフルエンザウイルス、秋花粉など複数の要因が重なります。

日本アレルギー学会の『喘息予防・管理ガイドライン 2021』でも、気温や気圧の変化が喘息の悪化につながると明記されています。

天気予報を見ながら、室温や部屋の湿度を上手にコントロールして、発作のリスクを軽減しましょう。