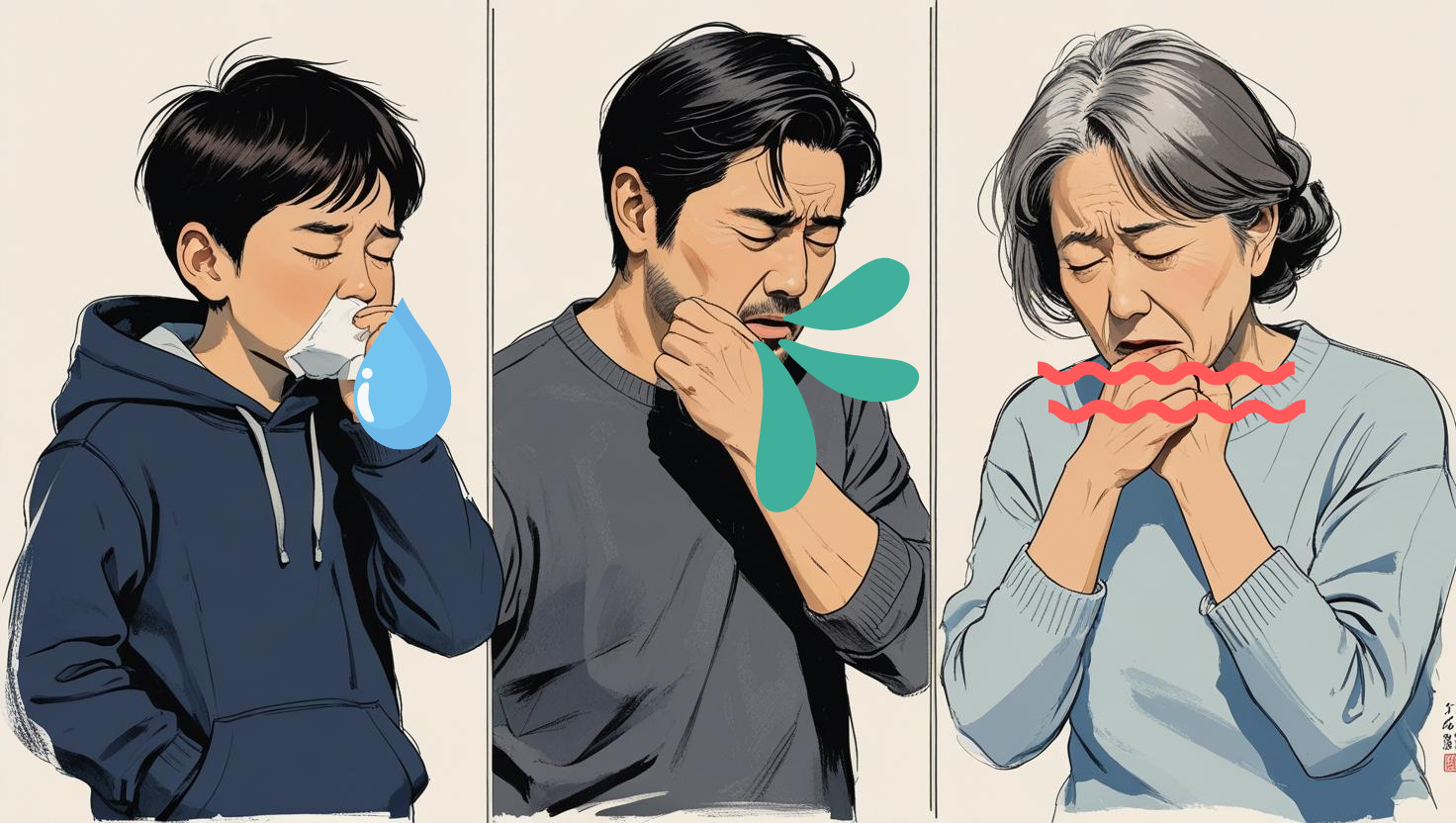

秋になると咳が出る・増える原因と対策

秋になると、「最近、咳がよく出る」「夜になると咳き込んで眠れない」といった声が増えてきます。実は秋特有の環境変化が咳を引き起こしているケースも少なくありません。

この時期は、朝晩の寒暖差が大きく、空気が乾燥し始めるほか、花粉やカビ、ダニの死骸といったアレルゲンの量が増加します。これらの要因が、気道に刺激を与えて咳を引き起こすのです。

この記事では、秋に咳が増える原因を医学的にわかりやすく解説し、日常生活でできる予防策や、受診すべき症状の目安について詳しく紹介します。

目次

1.秋の咳の原因を詳しく解説

秋に入ると咳が出やすくなるのはなぜ?――気温差や乾燥が気道粘膜に与える影響と、ウイルスやアレルゲンの増加による咳症状の悪化メカニズムを解説します。

1-1.気温と湿度の変化が気道に与える影響

気道は、鼻や喉、気管、気管支などを含む「空気の通り道」です。気道の内側には「気道粘膜」と呼ばれる組織があり、異物の侵入を防ぐ役割を果たしています。この粘膜は、適度な湿度と温度が保たれることでその機能を発揮します。

【参考情報】『Upper respiratory tract』MedlinePlus

https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19378.htm

しかし、秋になると朝晩の気温差が大きくなり、昼夜で10℃以上の寒暖差が生じることも珍しくありません。急激な気温低下は、気道の収縮や気道粘膜の血流低下を引き起こし、気道過敏性が高まります。これにより、些細な刺激でも咳が誘発されやすくなるのです。

【参考情報】『Effect of diurnal temperature range on emergency room visits for acute upper respiratory tract infections』BMC

https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-021-00974-w

また、湿度も重要な要因です。相対湿度が40%以下になると、気道粘膜は乾燥しやすくなり、線毛運動(異物を排出する機構)や粘液分泌が低下します。乾燥した粘膜はウイルスやアレルゲンに対するバリア機能が弱まり、咳症状が悪化する一因となります。

【参考情報】『Relative Humidity and Its Impact on the Immune System and Infections』MDPI

https://www.mdpi.com/1422-0067/24/11/9456

たとえば、室内の湿度が30%前後まで低下すると、インフルエンザウイルスやアレルゲンの浮遊量も高くなる傾向があります。これにより、呼吸器粘膜が刺激され、慢性的な咳が出やすくなります。

1-2.秋に増える代表的なアレルゲン

秋になると、植物の花粉や室内のハウスダスト、カビなどのアレルゲンが増加します。これらは気道を刺激し、咳やくしゃみ、鼻水といったアレルギー症状を引き起こすことがあります。

まず注目したいのが「ブタクサ」「ヨモギ」「カナムグラ」といった植物の花粉で、8月下旬〜10月にかけて飛散します。これらの花粉は、スギ花粉と比べて粒子が小さく、気管支や肺の奥まで入り込みやすいとされています。

そのため、花粉症によくある鼻炎症状だけでなく、咳や喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音)などの症状を引き起こすケースもあります。

さらに、秋はダニの死骸やフンが空気中に舞いやすい時期でもあります。ダニは高温多湿の夏に繁殖し、秋になると乾燥とともにその死骸がハウスダストとして室内に浮遊します。

特に布団やカーペット、ソファなどに蓄積しやすく、掃除が不十分な環境では吸入によるアレルギー反応が生じるリスクが高まります。

カビ(真菌類)も秋に注意すべきアレルゲンのひとつです。夏に繁殖したカビが秋の気温と湿度の変化によって乾燥し、胞子が空中に飛散しやすくなります。

とくに浴室や押し入れ、洗濯機周辺はカビの温床となりやすく、換気不十分な住宅環境では咳を悪化させる要因になり得ます。

2.秋の咳に関わる主な疾患

秋の咳には、単なる風邪だけでなく、いくつかの呼吸器疾患が関与していることがあります。

2-1.咳喘息

咳喘息は、喘息によくある「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった呼吸音(喘鳴:ぜんめい)や息苦しさがないのに、咳だけが長引く病気です。

特に夜中や朝方に咳がひどくなるのが特徴で、風邪をひいた後に始まるケースもよくあります。

診断には、次のような検査が行われます。

・呼気中の一酸化窒素(FeNO)の測定

・気道の反応を見るテスト(気道可逆性試験)

・ステロイド吸入薬を使って症状が改善するかどうかの確認

治療をしないままでいると、約3〜4割の人が普通の喘息に進行するといわれており、早めの対応が大切です。

2-2.アトピー咳嗽

アトピー咳嗽(がいそう)は、主にのどの奥のかゆみやムズムズとした不快感があり、これが続く咳の原因になります。

アレルギーを抑える薬(抗ヒスタミン薬)がよく効きますが、喘息や咳喘息などで使う吸入ステロイド薬はあまり効果がありません。

2-3.アレルギー性鼻炎と後鼻漏

アレルギー性鼻炎があると、鼻水がのどに流れ込んでしまうことがあります。これを「後鼻漏(こうびろう)」といって、その鼻水が気道を刺激し、咳が出る原因になります。

特にに横になって眠るときに症状が出やすく、痰がからんだような咳や、のどに違和感を感じるのが特徴です。

【参考情報】『Postnasal Drip』Cleveland Clinic

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23082-postnasal-drip

3.日常生活でできる秋の咳対策

秋に咳が出やすい原因のひとつは、室内環境や生活習慣にあります。

この章では、室温・湿度の管理、掃除とカビ対策、服装や飲み物の工夫、空気清浄機の活用法など、咳を防ぐための日常的な対策を具体的に紹介します。

3-1.室内環境の管理

秋になると空気が乾燥しやすくなり、咳や鼻の不調が出やすくなります。これを防ぐには、室内の温度と湿度を整えることが大切です。

室温は20〜22℃、湿度は50〜60%が目安です。エアコンや暖房の使用で空気が乾きがちなので、加湿器を使うと効果的です。

加湿器がない場合は、濡れタオルや水を入れたコップを置くだけでも乾燥対策になります。寝るときは枕元に置くとより効果的です。

3-2.掃除とカビ対策

咳を引き起こす原因のひとつに、ダニやカビなどのアレルゲンがあります。特に秋は、夏に増えたダニやカビの死骸が室内に舞いやすくなるため、こまめな掃除が大切です。

掃除機を使うときは、細かいホコリやアレルゲンをしっかり吸い取れる「HEPAフィルター」付きのものがおすすめです。

布団やシーツは週1〜2回洗い、天日干しや乾燥機でしっかり乾かしましょう。乾燥後に掃除機で布団の表面を吸うと、ダニの死がいやフンを効果的に取り除けます。

また、浴室や押し入れ、洗濯機のまわりなど、カビが生えやすい場所は定期的に掃除し、換気を心がけることもポイントです。カビの胞子は空気中に漂い、吸い込むと咳の原因になることもあるので、日頃の清掃と湿度のコントロールがとても重要です。

◆「喘息・アレルギーを悪化させない、カビと掃除の注意点」>>

3-3.生活習慣と服装の工夫

朝晩は冷え込むのに、昼間は汗ばむこともある秋は、気温差が激しく、のどへの刺激になりやすい季節です。

外出時や室内では、重ね着を基本にして、脱ぎ着しやすいカーディガンやストールなどで体温調節をしましょう。外ではマスクやマフラーで口元を温めると、吸い込む空気の乾燥を防げます。

また、のどの粘膜を守るには、飲み物や食べ物にも気を配ると効果的です。冷たい飲み物や辛い料理、アルコールはのどを刺激するので控えめに。

代わりに、白湯やノンカフェインのハーブティーなどをこまめに飲むと、のどをうるおしつつ、リラックスにもつながります。

健康を保つには、栄養のある食事としっかりした睡眠も欠かせません。特にビタミンA(のどの粘膜を守る)、ビタミンC(体のサビを防ぐ)、ビタミンD(免疫を整える)などが含まれた食材を意識してとりましょう。

3-4.空気清浄機の選び方と換気のポイント

秋の咳を防ぐためには、部屋の空気を清潔に保つことが大切です。ダニや花粉などのアレルゲンを減らすには、空気清浄機の活用が効果的です。

とくに「HEPAフィルター」と書かれた空気清浄機がおすすめです。このフィルターはとても細かい粒子までしっかりキャッチしてくれます。購入するときは、使う部屋の広さに合ったタイプを選びましょう。ニオイを減らす機能や、音の大きさ、フィルターの交換時期などもチェックしておくと安心です。

ただし、空気清浄機だけに頼るのではなく、1日に数回は窓を開けて換気することも忘れずに。朝と昼など、1回5〜10分ほど、2か所以上の窓を開けて風の通り道を作る「対角線換気」がとくに効果的です。

花粉が気になる日は、短時間だけ換気したり、開ける窓の場所を工夫しましょう。空気清浄機と換気を組み合わせることで、部屋の空気をきれいに保ち、咳の予防につながります。

4.呼吸器内科での検査と治療について

咳が2週間以上続く、夜になると咳がひどくなる、咳がつらくて日常生活に支障が出る――そんなときは、呼吸器内科を受診することをおすすめします。

風邪だと思って放っておくと、実は「咳喘息」や「アレルギー」など別の病気が原因だった、ということもあります。正しく診断してもらうには、専門的な検査が必要です。

4-1.呼吸器内科で行われる主な検査

呼気一酸化窒素(FeNO)検査

息を吐くだけで気道に炎症があるかどうかがわかる検査です。咳喘息やアレルギー性の炎症を見つけるのに役立ちます。

痛みもなく、短時間で結果がわかるのが特徴です。気になる咳が続く場合は、我慢せず専門の医師に相談してみましょう。

スパイロメトリー(肺機能検査)

どれだけ息を吸って吐けるか(肺活量)や、息を一気に吐き出す力(1秒率)を測ることにより、気道が狭くなっていないか、呼吸の状態がどうかをチェックできます。

喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)といった病気の見分けにも役立ちます。

モストグラフ(呼気流量-容積曲線検査)

息を吐いたときの空気の流れや肺の広がり方をグラフ化して、気道の状態をより詳しく調べるものです。

呼吸の異常がどの部分で起きているかを視覚的に確認できるため、喘息などの診断に役立ちます。

胸部X線(レントゲン)検査

肺の中に異常がないかを確認することで、咳の原因が肺炎や腫瘍などかどうかを調べます。

特に咳が何週間も続いたり、痰が出たりする場合には、こうした慎重な検査が大切です。

さらに、アレルギーの原因を調べるために血液検査が行われることもあります。これは、スギやブタクサなど花粉症の原因となる植物や、ダニ・カビなどに対してアレルギー反応があるかどうかを調べる検査です。

4-2.秋の咳の代表的な治療法

秋に長引く咳の多くは、アレルギーや気道の敏感さが原因になっていることがあり、それぞれに合った治療が必要です。

たとえば咳喘息の場合、吸入ステロイド薬を用いて気道の炎症を抑え、咳をやわらげます。さらに、症状が重いときには、気管支を広げる薬も使うことがあります。

アトピー咳嗽の咳は、抗アレルギー薬が効きやすいとされています。

また、鼻水がのどに流れ込む後鼻漏が原因の咳は、抗ヒスタミン薬や点鼻薬などを用いた鼻炎の治療が中心になります。

原因がハウスダストや花粉などのアレルギーであれば、アレルゲン(原因物質)を減らす生活環境の見直しも必要です。

一方、市販の咳止め薬は、症状によってはあまり効果が出ないこともありますし、むしろ原因を見逃してしまい、治るのが遅くなることも。

咳が2週間以上続く場合や、息苦しさ・血の混じった痰・発熱などをともなう咳があるときは、自己判断せずに早めに医療機関を受診しましょう。

5.秋の咳に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 秋の咳と風邪の咳の違いは?

風邪の咳は、熱やのどの痛み、鼻水など他の症状も一緒に出ることが多いです。また、通常1週間程度で治まります。

一方、秋の咳はアレルギーや気道が敏感になっていることが原因の場合があります。これらが原因の咳は長く続くのが特徴です。

Q2. 夜だけ咳が出るのはなぜ?

夜は気温が下がって空気が乾燥し、気道が刺激されやすくなるからです。

また、横になることで後鼻漏が喉に流れ込みやすくなり、咳を誘発されることもあります。

Q3. 花粉症の咳との見分け方は?

花粉症の咳は、目のかゆみ・くしゃみ・鼻水といった他のアレルギー症状を伴うことが多く、特定の季節(春・秋)に症状が集中します。

一方、咳喘息やアトピー咳嗽は、咳だけが主な症状で、目のかゆみや鼻水などの典型的なアレルギー症状はあまり見られないのが特徴です。

Q4. ペットがいると咳が悪化する?

ペットの毛やフケがアレルギーの原因になることがあります。

ペットを飼っている人で咳が出る場合は、空気清浄機を使ったり、こまめに掃除やブラッシングをしたりすることで、症状をやわらげることができます。

Q6. 子どもや高齢者の注意点は?

子どもは気道が細く、アレルギー反応が出やすいため、早めの対処が大切です。

高齢者は免疫力や肺の働きが弱くなっていることが多く、咳が肺炎などのサインである可能性もあるため、無理せず医療機関での診察を受けることをおすすめします。

6.おわりに:秋の咳は体からのサイン

秋になると、寒暖差や乾燥、アレルゲンの増加により気道が刺激を受け、咳が出やすくなることがあります。

咳の予防や悪化の防止には、室内環境を整えたり、アレルゲンを避ける工夫をするのがいいでしょう。

しかし、2週間以上咳が続く場合や、呼吸が苦しくなる・夜間に悪化するなどの症状がある場合は、早めに呼吸器内科などの専門医を受診することが大切です。

咳の原因は一人ひとり異なります。正確な診断と適切な治療で、快適な秋を過ごしましょう。